2025/04/15

前田慶次の自腹でお城めぐり 【第25回】凸名古屋城 前編~ここだけの話~

お城に関する豊富な知識を持つ前田慶次様(名古屋おもてなし武将隊®)が、全国のお城を実際にめぐりながら歴史・特徴・魅力を解説する人気連載。今回は初心に帰って!?名古屋城(愛知県名古屋市)の前編です。慶次様にとってホームのお城にして本連載の初回を飾った名古屋城、今回はどんな「ここだけの話」が飛び出すのでしょうか?

皆の衆、我こそは名古屋おもてなし武将隊天下御免ノ傾奇者前田慶次である。

此度(こたび)城びとと同盟を結び、此の前田慶次が連載を持つ事と相成った。

先ずは、名乗りを上げよう。

演武といったパフォーマンスなるものを披露し、全国各地に遠征を繰り広げる。

結成十六年目を迎え、全国の武将隊の先駆けとして日ノ本を代表とする武将隊である。

して、儂前田慶次は現世に蘇り歴史の語り部として多くの戦に出陣して参った。

伝統芸能を伝える舞台出陣、歴史学者との対談、寺子屋(学校)での歴史授業。

名古屋城検定名誉顧問に叙任され、検定過去最高得点を叩き出す。

日本城郭検定にも挑戦し合格。

日ノ本が誇る歴史文化をより多くの者に伝えるべく、城びとでの連載を始める次第。

題して

【前田慶次の自腹でお城めぐり】

他の連載と何が違うのか!?

・現世に生きる戦国武将自らが感じたことを紹介!

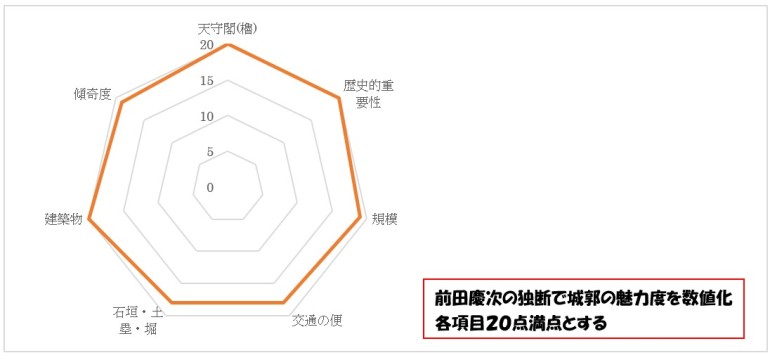

・傾奇者による城郭魅力度数値化!

・城巡りの手引書(案内)となる!

・地域の特色を織り交ぜ、観光が楽しくなる!

・イケメン(前田慶次)が見られる!

・要点を抑えた紹介!

・兎に角分かりやすい!

全国の城に直接己が足で出向き、城の見方、歴史を伝え、

其の城の傾き所(見所)や天守閣、男前田度(イケメン)を前田慶次の独断で評価する。

歴史初心者から玄人まで楽しめる、国宝連載となっておる。

ただ城を巡るのではなく! 儂の金子(金)で城に登城する。つまり限られた金子で巡る

旅の道中劇にも注目してもらいたい!!

また巡り方については、王道の道順を歩む故に参考にすると良い。

旧国宝第1号は完全復元できる城郭!?

【基本情報】

城郭構造 :平城

主な築城者:徳川家康

主な改修者:徳川家

築城年 :1612年(慶長17年)

廃城 :1871年(明治4年)

主な指定文化財:特別史跡、重要文化財、名勝

【歴史】

■徳川の城なのに他家が築城した国家事業の狙いとは?

1600年関ヶ原の戦いの後に徳川家康は征夷大将軍となり、江戸幕府を開府。徳川の治世となるが、先代の支配者である豊臣家を叩く為に“天下普請”と全国の大名に城の築城・大規模な改修を命じる。大半は豊臣家に従った西国大名家で費用も負担させた。また、大坂城を包囲する態勢を整えた。結果的に1614年“大坂の陣”が起き豊臣家は滅びる事になった。此の天下普請事業で最も力を入れて築城された城が“名古屋城”であった!

■尾張の拠点を清洲から引越し!

1609年当時、尾張国は清洲城が中心となり栄えていたが、徳川家康の家臣“山下氏勝”の提案から拠点を変え新たに城を築城しようとなった。家康の子9男である“徳川義直”と共に清洲城へ入城し地選をしたと言われる。幾つかの候補から選ばれたのが廃城していた那古野城の場所、今の名古屋城であった! 1612年清洲の町ごと名古屋へ引越しが始まる。人口は5万人を超えており寺社や橋も移された!

■最強の城は異例の早さで築城!

1610年2月から築城は始まった。半年足らずで普請の大半が終わり、1年以内に普請は完成した! 同規模の築城となると最低でも3年はかかるものである。西国大名を中心に20家が担当し、普請奉行には我が一族名を与えた“滝川豊前守忠柾”も名を連ねる! 作事奉行は“小堀遠州”、縄張には“藤堂高虎”も尽力。作事も当代一流の大工であり幕府御大工頭“中井正清”を迎え、材料を事前に集め効率性を重視して進められた! 1612年には殆ど完成し、御殿は後回しで1615年完成! 此れは合戦に備えての意味合いが大きく、総構で造る予定であったが、大坂の陣が終わった為に必要性が無くなり現在の形で完成した! 城郭としての要素はいずれも最大級の規模を誇っており、築城の早さは恐らく日本一であろう。

■拘りの城下町は現代にまで活かされる!

城造りと並行して行う必要性があるのが、町作りである。即ち城下町は合戦を想定して作られておるが、名古屋城は合戦だけでなく平和になった後も考えられた町作りとなっておる! 企画者は天下人徳川家康自ら、という特別な町である。北西が湿地帯に囲まれた名古屋台地の西北端という名古屋城の位置は、合戦を想定の地選であるが、東南は町割をされ武家地、町人地、寺社地と分別された! 中でも城の大手正面(南)に広い“碁盤割の町人地”が築かれ、各主要街道を通すことによって町が賑やかさになるよう力を入れた! また、城下に大きな川が無かった故、資材運搬が為に人工河川である堀川を築いた!

■国が守った名古屋城

明治政府は名古屋城を陸軍の軍事拠点とした。名古屋城の象徴である金鯱は日本初の産業博覧会で展示された! 東京、名古屋、京都、大阪、金沢、松山、国外ではウィーンなどの博覧会に展示され人気を博す! 明治時代、各地で城郭が廃城する中で、名古屋城と姫路城は保存の声が多く永久保存が決まる! 昭和になり旧国宝第一号にも指定される! 文化財という概念が無かった明治時代で認められたのは異例である! 名古屋城は離宮となり皇族の宿泊施設としても活躍した!

■復元事業が注目される

昭和の戦争で名古屋城の建物は焼失した上、天災等でも被害を受けたものの、名古屋城の資料が豊富に残っている為、全国でも数少ない復元できる城郭となっておる! 実際、復元に向けて進んでおり、第一弾として本丸御殿が10年の歳月で木造完全復元された! 天守閣も木造復元が決まっておる!

此度は拠点名古屋城という事でいつもの尾張の玄関口名古屋駅から出陣ではなく、入城する正門前から始めさせてもらう! 名古屋駅から参る者は地下鉄で10分ばかし着陣できるぞ! 時許す者は歩いて参るのも勧めじゃ!

この後記載するが城下町から登城を目指すと面白いからのう! 30、40分ばかしは歩くと思うぞ!

【名古屋城の縄張の特徴とは!駿府城の進化?】

正門前で名古屋城の全体図を把握すべし。築城の名手藤堂高虎が縄張を考案したとも言われる名古屋城の縄張、実は非常に酷評されることもあったが最強の縄張と儂は考える! なぜか!

“単純な縄張”故に。

城は合戦を想定し迷路のような造りにする事が常であった。それが、地図を見てもらっても分かる通り、曲輪数も少なく直線的な造りで本丸まで迷わず辿り着けるであろう。ほぼ正方形の本丸を囲むように他の曲輪を配置する! 曲輪は配置で「輪郭式、梯郭式、連郭式」に分類されるが、名古屋城はどれにも属さない独特な縄張といえる。因みに現在駐車場や行政が配置される三之丸と二之丸は梯郭式に造られておる。

名古屋城は駿府城の進化系といえよう! 徳川家康様の隠居城として築城された駿府城は輪郭式で、これを拡大したのが名古屋城の縄張である。輪郭式は、取り囲んでいく造り故に二之丸の幅が狭くなりがちで御殿等の建築が難儀するし、もし敵の侵入を許した場合意外と脆いという欠点がある。

名古屋城二之丸は本来1つであるものを6つに分けて独立させ(二之丸、西之丸、御深井丸、塩蔵構、大手馬出、搦手馬出)、本丸を囲った事で敵の侵入を局所的に抑えておる!

【名古屋城外堀と思うのは中堀だった!?意味がある堀幅!】

正門前に広がる此の壮大な堀を外堀と勘違いする者が多いが、此処が中堀である。石垣10m以上の高さを誇り打込接ぎの工法で築城され江戸期築城の城である事が一目で分かる!

地図で見て分かる通り、“西の丸”“二之丸”を取り囲む中堀の規模は圧巻である故に確と刮目すべし!

此の直線的な縄張には狙いがある! 実際に目で見て確認して欲しいが、名古屋城の堀は同時期の城に比べて狭い! 内堀が狭く外堀が広く造られており、他と真逆の構造!

狭い堀は連射機能に長けた弓の必中距離であり、火縄銃は致命傷を与えることができる攻撃的な堀であると同時に、防御するには狭さが仇となる心配がある。その防御面の心配を解消するのが、高石垣と多聞櫓の存在じゃ!

高石垣と空堀の相性は良く、堀内への侵入を許しても石垣を登り攻める手段は大した問題とならぬ。また、石垣の上に多聞櫓を配置し防衛線を構築しており、当時の兵器や軍略では攻略できない規模となっている。恐ろしいのは、此の築城を西国大名に担当させ縄張を公開したということじゃ。

慶次「謀反に対する抑止力となり、合戦が一度も起きなかったのは誰も攻略できぬと築城しながら思うたはずじゃ。」

また、直線的な構造は築城にあたっても良い面が多い! 天下普請では丁場割(ちょうばわり)と申して大名達にやらせる石垣の担当箇所を決めた故、互いに工事の邪魔になり辛い。分散させて工事をするのに向いていた為に工期も早く終わったというわけじゃ!

【宮内省との関わり名古屋離宮!重要な時期!】

名古屋城正門前には城内で最も大きな碑が建っておる。此れじゃ! 名古屋城は徳川家の城から明治時代となると陸軍基地(名古屋鎮台第三師団)となる! 本丸御殿は司令部として天守は兵舎として使用された! それから宮内省へ移管される。理由は至極簡単!

慶次「維持管理をするのが大変であった!」

明治24年濃尾大地震が発生し、多聞櫓や門が大破致した。天守は倒壊せなんだが、城内の至る所が損傷し、これを修復するのは陸軍には厳しい問題があった。懐事情と保存修理の高い知見が必要であったからじゃ。故に陸軍は三之丸へ移り、明治26年名古屋城の主要部は宮内省が管理する事となり、名古屋離宮が誕生した!

慶次「離宮の城郭は名古屋城と二条城のみだで貴重な存在である!」

以後、明治天皇様を始め皇族の方々が宿初施設として利用される事になる!

名古屋城本丸御殿はとんでもない御殿であるのじゃ! この機に皇后用の湯殿や臣下用の厠も増築され居住性が高められる!

慶次「将軍家も宿泊施設として利用したが数泊しか使っておらず、実用的で無かったわけじゃ。」

正門こと蓮池門。江戸城から移築された日本最大級の門

名古屋離宮となり濃尾大地震の影響で大破していた榎多門(旧正門)は、江戸城から蓮池門を移築し名古屋離宮門とされた!

慶次「この異名を知っておる者は少なかろう!?」

また、江戸城の青銅鯱も名古屋城に移築された! 江戸城の魂を名古屋城は受け継いでおるのじゃ!

さらに、倒壊していた西南隅櫓も古材を再利用し再建された!

慶次「名古屋城は明治時代に永久保存を軍人が訴え、宮内省の尽力で復元再生され記録を多く残すことに成功しておる! 武家社会に築かれた天下の城であるが、明治時代の功績無くして完全復元する城郭名古屋城は語れぬ。」

【天守徹底解剖!傾奇所はここ!清正の復讐?】

手前味噌であるが、名古屋城天守は見所が多すぎる…! 天下人の天守に相応しい見た目は、実は随分と変わってしまったのは知っておるか? 緑青色の屋根は銅瓦である! 赤金色であったが錆びて斯様な色となっておる!

慶次「此れを名古屋城で話すと、最初美しい、綺麗と感想を申しておった者が大体黙り込む! ワッハハハハハ」

元々銅瓦ではなく本瓦(五重目のみ最初から銅瓦)で御座った! 此れが築城して100年も過ぎると、天守の重さで沈下し天守が傾いてしまった。本瓦は重たい故に軽量の銅瓦に変えたのじゃ! 破風の妻面も銅板張となった!

慶次「松本城も傾いた歴史があるのう」

この地は先述した通り湿地帯であった為に地盤は悪い!

故に大修理を行う! 此れが宝暦の大修理(1752年)と呼ばれる! 天守の中心は解体せずに石垣に載る一部を解体し、天守台の石垣の積替えを行った!

慶次「全国でも滅多になかろう? てこの原理で縄を天守に引っ掛けて引っ張る。その間に積み替えをしておるのじゃ!」

此の大修理で、天守台を担当した加藤清正の石垣は殆ど積み替えられてしまった。場所によっては根石以外全て新しい石に取り替えを行い清正の築城技術に問題があるとされた!

天守台は約3か月で築いた故に突貫工事すぎたわけじゃ…。

慶次「もしくは清正がわざと斯様に積み上げたか。徳川家に対する気持ちの表れやもな?ワッハハハハハ」

軽量化を図る為に日本天守界初のあれを増設した! それが縦樋じゃ!

四重目から二重目までの破風の雨水を流す為に銅製の縦樋が増設された! これらの工夫によって美しいと評される名古屋城天守が完成し軽量され、戦争で燃えるまでは現存し続けた!

名古屋城天守は床延べ面積が日本一で1339坪もある。姫路城の倍の広さと皆に伝えると、「嘘だー」という信じられぬ声が偶に出るが、江戸城天守よりも広いからのう!

高さは江戸城、大坂城に次いでの史上3番目の高さ。中は日本一じゃがな!!!!!!

天守地階には、井戸を設けておる! 天守台の穴蔵に井戸を設けたのは浜松城と松江城しか実は無いのじゃ! 実に珍しいと感じると思うが、長期籠城戦を考えると実に頼もしい!

中には藩主も使用してはならない特別な階段が造られた。御成階段と呼ばれ中央に造られており将軍専用と思われる!

名古屋城天守は木造復元も決まっておる故に、これらはどう再現、復元するのか楽しみであるのう!

此度の記事は此処までじゃ! かなり細やかな話となったが、全体を知りたい者は第一回目の名古屋城の記事を読んでちょ!

次回の記事も楽しみにしてちょ!

以上

名古屋おもてなし武将隊

天下御免ノ傾奇者 名古屋城検定名誉顧問 城びと連載人

前田慶次郎利益

凸伝令

その他の連載もお楽しみください!

執筆・写真/前田慶次(名古屋おもてなし武将隊)