【山崎合戦古戦場跡】【山崎城】

<駐車場他>山崎合戦古戦場跡:天王山夢ほたる公園前に少しの間なら停車できる。山崎城:未調査

<交通手段>阪急電車:西山天王山駅から徒歩

<見所>天守跡・天守跡石垣・枡形・転用石

<感想>山崎城の築城は1338年以前に摂津守護の赤松範資が南朝方の警護のために林直弘に命じて築城したとされます。南北朝の争乱や応仁の乱で次々に入城者が変わります。戦国時代後期は三好長慶の城となり、山崎の合戦後に羽柴秀吉が麓付近の宝積寺も含めて大改修を行いました。現在残る遺構はこの大改修の時のものと思われます。

遠い昔の学生時分に通学でほぼ毎日電車から天王山を見ていましたが古戦場跡も天王山を登るのも初めて。今シーズン最後の山城攻めにしようと思い、天気の良い日のとっておきにしていました。

ハイキングウォーキングを兼ねて今回はこれも馴染みの阪急電車を利用して午前中は嵐山城、午後に山崎を巡りました。巡り順に、

[阪急西山天王山駅]駅前に秀吉の力水という地下水があります。

[明智光秀本陣跡境野1号墳]サントリービール工場のそばの古墳が本陣跡です。石碑と説明板、古墳は半分一般墓地になっているので墓地最上部に登れます。確かに微高地になっていて南方向が見渡せますが、せり出た天王山と桂川のある狭地より若干北側の抜けた所で、男山と天王山の兵を撤収して勝竜寺城の改修に回してしまう後手の守りになってしまった光秀、何故。

[山崎合戦古戦場跡]天王山夢ほたる公園に石碑と合戦の説明板があります。添付写真は天王山を背景に「歴史人」に掲載されていた同じ構図で撮ったつもりでしたが、やはり素人全然違った。

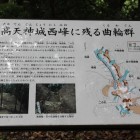

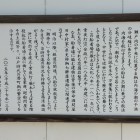

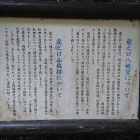

[山崎城]南側の登山口は2つあり、観音寺の横の登山口と宝積寺を通る登山口があります。旗立松展望台の少し手前で合流します。展望台の周辺には山崎合戦地碑や合戦絵図の石板等があります。城跡手前の酒解神社は創建が鎌倉時代で重文の神輿蔵が残されています。そこから城跡へは広い登山道を登り、枡形のような広い削平地に入ります。主郭は楕円形で北側奥に天守台の可能性もある櫓台があります。石垣が少し残されています。主郭の背後は帯曲輪があり北側下方は谷になっています。南方向は段曲輪が半円形状に広がって数段ありますが3段目より下は竹藪で入り込めません。主郭や虎口付近の通路跡に酒解神社の転用石と思われる何かの台座が数か所(添付写真)見られます。観音寺の横の登山口から登城して、宝積寺を通って下山しました。

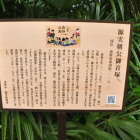

[宝積寺]山崎の合戦で秀吉が本陣を置いたお寺です。山崎合戦後山崎城を改修するのにこのお寺から山頂までを抱き込んで一体化したようです。秀吉が一夜で創建した3重塔が残されています。ここでも登頂証明書と山崎城御城印が購入できます。

<満足度>◆◆◇

+ 続きを読む