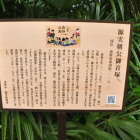

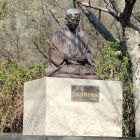

940年頃に平将門さんが挙兵した際に、藤原 秀郷さんが築いた「下館城」。

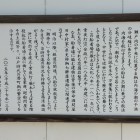

まさかの明治2年に廃城しました。長い年月、活躍したんですね。この辺の歴史、勉強不足です。

秀郷さんは、上館・中館・下館の3城を築いたそうです。

その1城の「下館城」は五行川沿いにありました。

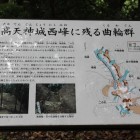

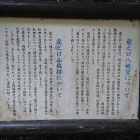

八幡神社が本丸。こちらに説明板と石碑がありました。お隣に小学校があり、間に道路が通ってます。こちらは堀のようで、坂になっていました。

下ると五行川にぶつかります。

駐車場がないので、堀である坂に駐車し、写真を写し移動しました。

電話ボックスがあり現役で活躍してるのか、懐かしいたたずまいです。

私は45年位前、茨城県の筑波山の麓にある祖母の家に遊びに行くと、下館のジャスコに連れてってもらいました。

なので、下館=都会 だったのですが、昭和ムードが感じられました。

すいません、脱線しました。

今は昭和より、平安時代以降に何があったか調べたい「下館城」でした。

+ 続きを読む