しんちゃんが2025年11月21日投稿の大久保彦左衛門ゆかりの陣屋と紹介が有り、初めて認知し何時か行こうとグーグルマップの確認、ネットで坂崎陣屋を検索し資料を出力して保存して居ました、今回家内の要望で味噌田楽を食べたい!TVの放映も有り岡崎城の「いちかわ」食事処と岡崎城探訪の前に寄る事にしました。

住所:愛知県額田郡幸田町坂崎弁天54(八百富神社)

駐車場:セブンイレブン幸田坂崎店駐車場利用(トイレ休憩をしたく利用)、他には八百富神社西隣の坂崎公民館、公民館南の正源寺東参拝者駐車場が一時的なら可能?

参考資料:愛知県の城でヒットした坂崎陣屋、グーグルマップに依る。

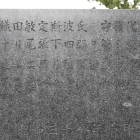

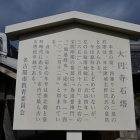

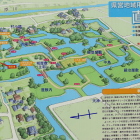

セブンイレブンさん(国道248号線弁天交差点北西角)でトイレを借りて少し買物した後車は南西角の邪魔に成らない小型車駐車エリアに駐めて、八百富神社の南参道より進行、鳥居の前に陣屋跡石垣と案内板有り、正面三段石階段の左右に2~3段の石垣が残って居る、鳥居を潜って拝殿前で参拝、東手の手水所横に坂崎陣屋跡案内板が有る、拝殿横に水が抜かれた池、陣屋跡の庭園の池か?その奥東に土塁が在る。

西隣には坂崎公民館、前庭は駐車可能、八百富神社との境に家康重臣平岩親吉に縁の有る平岩と射割石の案内板と三分割された平岩展示されていた。坂崎公民館西の入口には坂崎陣屋跡案内指示板が方向を指している。西の入口から南に折れると正源寺参拝者駐車場、当時葬儀中で正源寺石碑を撮って探訪終了。

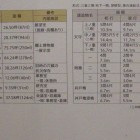

歴史は、旗本大久保氏2000石の領地支配の陣屋、慶長19(1614)年初代の大久保彦左衛門忠孝より明治まで代を重ねて継承、八百富神社は昭和12年に陣屋前に在ったが手狭に成り現在の陣屋跡に遷した。

大久保長安事件で長兄忠世の子小田原城主忠隣改易、叔父にあたる彦左衛門忠教も連座し改易されていた、大久保氏は忠隣の孫忠職の代で赦免されて養子忠朝の代で小田和城主に復帰して居る。(案内板、ネット情報による)

大久保彦左衛門と一心太助の映画、TVドラマは有名ですね。しんちゃんの投稿を機会に訪ねる事が出来ました。感謝です。

+ 続きを読む