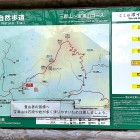

西鉄大宰府駅前から内山行のバスに乗り、10分程坂を登った終点の「竈神社(かまど じんじゃ)」で下車しました(写真⑦)。ここは標高200m付近で神社の奥が登山口です。宝満城は宝満山(標高829m)の頂上にありました。登ろうと思ってここまで来たのですが、残り高低差はまだ600mもあり、下から見上げても・・・これは😱高い!(写真①)。登山口まで行きましたが、登山者の皆さんは本格的な登山の格好をしています。ここで「無理だな🤔」とあっさり断念。神社そばにあった「都久志の湯」に入って帰りました(すいません)。山頂には石垣などの遺構も残っているらしいので、我と思わん城びと挑戦者のレポートに期待します。

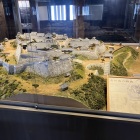

宝満城の築城者は、大友家臣の高橋鑑種です。しかし1567年、鑑種が門司城を奪った毛利方に寝返ると、大友宗麟は鑑種を追い出し、重臣の吉弘鑑理の子を「高橋紹運」と名乗らせて城主とします。

この時、紹運には二人の息子がいました。長男は「宗茂(統虎)」、次男は「直次(統増)」です。二人はこの宝満城で育ち、宗茂はそれから立花道雪の娘婿となり立花城に入ります。

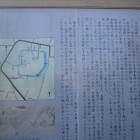

道雪死後の1586年、島津軍4万が北上し侵攻して来ると、高橋紹運は宝満城には直次とその妻子(妻は筑紫広門の娘)のみを残し、家臣768名を全て麓の出城である「岩屋城」に集め、そこで戦う覚悟を決めました。それはなぜだったのでしょうか? この高くて攻め難い宝満城に籠城し、持久戦に持ち込めば勝機はあったかもしれません。しかしなぜあえて、麓の岩屋城で戦って討死にする道を選んだのでしょうか?

宝満城に籠城すれば、島津軍は宝満山を素通りし、立花山に向かうでしょう。さすれば「宗茂が危ない!」。豊臣軍が南下するまで、大宰府官道(街道)に近い岩屋城で足止させ時間稼ぎする作戦に出たのです。つまり宗茂と直次を、自分の命を犠牲にしてでも守りたいと思ったからです。結局2週間持ちこたえ、紹運以下768名は全員壮絶な討死をしましたが、ここで豊臣軍が南下、紹運は自分の命と引き換えに、二人の息子の命を守り切る事ができたのでした。

その後、直次は兄の宗茂に仕え、義父の筑紫広門とともに、朝鮮出兵から関ケ原まで活躍し兄を支え続けます。兄に仕え、兄とともに秀吉に仕え、兄弟の絆はかなり固かったようです。関ケ原では兄と西軍に付き大津城で戦ったため改易されますが、1604年兄が許され徳川秀忠の御伽衆として復帰すると、直次も許され旗本となり1615年大坂の陣では秀忠を守ったそうです。しかし1617年に病で没してしまいました。そして1620年兄が10万石で柳川に復帰すると、直次の子の種次が隣接する三池の地を1万石で賜って三池藩を立藩し、今度は種次が柳川藩の叔父・宗茂を父に代わって支え続けたそうです。まるで豊臣兄弟のような、立花兄弟がいましたというお話でした。

この他にも九州には、常に弟が兄に代わって出陣して兄を支え続け、関ケ原後はその兄が弟の命を徳川家康から守り抜いた、島津兄弟(義久・義弘)の物語も以前お伝えしました。チェブさんの話から私も兄弟話に脱線してしまいましたが、他にも何かいい兄弟のエピソードがあれば、皆さんもお願いします。

帰りは大宰府天満宮に立ち寄ると、梅の花が満開でした。そして「豚汁うどん」と「梅ケ枝餅」を食べて帰りました。おいしかったです😊。

+ 続きを読む