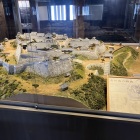

天守は五層あり…上に行くほど階段は狭くなり…部屋も小さめになった

高知城の主人だった山内一豊とその妻千代

2人は12歳という年の差婚👫

一豊が25-30歳…千代が13-18歳の時にゴールインしたらしい…今でこそレアな印象あるが…秀吉とねねもそれくらい年齢差があった気がするので…当時は珍しくなかったのかも

最上層からは高知市街が一望🌇岡豊城の辺りまで見えた気がする…靴下で冬の床を歩くのは酷と言えばそうだったが…ファッションは我慢→城見学は我慢😅

土佐の地では…捕鯨が盛んだったらしい🐳

鯨から摂れる豊富なタンパク質

ペリーが日本に開国を求めにやって来た時も…日本人が鯨を捕らえて食べる文化を知って非難したようなエピソードを聞いたことある

昭和の頃、学校給食でも鯨の肉がよく出されたらしい

私は1回食べたきりだが…あれにもタンパク質が詰まっていたのか😏プロテイン摂取は大事だぜ💪✨

城の中では無いけど…商店街の一角に…吉田東洋の殉難の地…という碑があった。つまりこの地で幕末に暗殺事件があったという事💀

この近くには武市半平太終焉の地…彼が切腹して果てた跡地もあり…土佐が誇る志士が…この地で散っていったんだなあ😭

+ 続きを読む