ホテルの窓からいい感じで大手門が見えたので散歩してみたら、改めて塁壁のでっかさに圧倒された。大手門の用材がいい感じに経年変化してきたのも確認。これからますます風格が増していくことだろう。

+ 続きを読む

✕

人が「いいね」しています。

2026/01/30 12:39

2026/01/04 11:23

2025/12/22 19:48

2025/12/19 20:07

水戸城 (2025/11/22 訪問)

【百名城82城目】

<駐車場他>三の丸庁舎駐車場に駐車しました。弘道館に入館すると4時間の駐車券がもらえます。

<交通手段>車

<見所>偕楽園・堀切・復元大手門

<感想>1泊2日東関東旅1城目。夜中1時に出立し、先に偕楽園に行きました。東京の中心部を首都高速 車で抜けるのは初めてで、状況を知らずに突込んでしまい、土曜日の朝7時頃にもかかわらず大渋滞にはまって時間ロス、9時到着予定が10時半頃到着しました。

偕楽園⇒弘道館⇒大手門⇒二の丸角櫓⇒見晴らし台⇒杉山門⇒本丸は学校になっているので入れず⇒弘道館北側の梅林・土塁⇒三の丸の大空堀を見て終了しました。

偕楽園は梅の時期ではなかったので、兼六園・後楽園よりは魅力をそれほど感じなかった。城跡の方も最大の欠点は本丸跡に入れない事、また本丸⇔二の丸、二の丸⇔三の丸間の堀切は深いが、幹線道路や線路が通ってしまっている事、曲輪の内部がほぼ学校で埋め尽くされていて散策出来る場所が少なかった。辛口コメントですが、徳川御三家のお城跡ということで百名城に選ばれた感じがした。

1日目は土浦城も予定していましたが、時間が押したので断念し、JA物産店でレンコンと土地の物を買って(レンコンと土地の野菜は家で食べてすごく美味しかった)宿泊は鹿島に泊まった。この日は1城のみとなった。

<満足度>★★☆☆☆

+ 続きを読む

♥ いいね

16人が「いいね」しています。

鎌倉時代に馬場氏が築いた館を、佐竹義宣や徳川頼房が改修し、徳川御三家の居城にふさわしい連郭式の城が築かれた。台地上の本丸に二の丸と三の丸を連ねて配し、石垣を用いず土塁と堀で守りを固めていた。三の丸跡の空堀の深さなどが、その防御力の高さを物語る。御三家でありながら三重五階の御三階櫓を天守代用としていた。

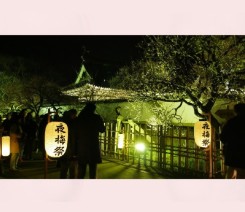

徳川御三家の一つである水戸徳川家が入封した水戸で、100年以上の歴史をもつ風物詩として親しまれている梅まつり。大名庭園の偕楽園と藩校・弘道館をメイン会場に、野点茶会や武道演武など和の催しと共に美しい梅を鑑賞できます。期間中の3月7日には水戸城で、2月13日~3月15日の金土日祝日には偕楽園で、それぞれ夜間にライトアップを実施します。開催日時:2月11日(水・祝)~3月22日(日)18:00~20:45(閉園21:00)参加料:一部イベント有料 開催時間など各イベントの詳細はHP参照

※ 内容は変更となる可能性があります、予めご了承くださいませ。

| 城地種類 | 連郭式平山城 |

|---|---|

| 築城年代 | 建久年間(1190〜1199) |

| 築城者 | 馬場資幹 |

| 主要城主 | 大掾氏(馬場氏)、江戸氏、佐竹氏、徳川氏 |

| 文化財史跡区分 | 国特別史跡(藩校)、県史跡(水戸城跡(塁及び濠))、県指定文化財(旧水戸城薬医門) |

| 近年の主な復元・整備 | 佐竹義宣、徳川頼房 |

| 天守の現況・形態 | 三階物見[3重/1609年築/焼失]、独立式層塔型御三階櫓[3重5階/1766年再/焼失(空襲)] |

| 主な関連施設 | 石碑、説明板 |

| 主な遺構 | 曲輪、門、藩校、土塁、横堀(空堀) |

| 住所 | 茨城県水戸市三の丸1他 |

|---|---|

| 問い合わせ先 | 水戸市役所 |

| 問い合わせ先電話番号 | 029-224-1111 |