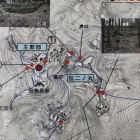

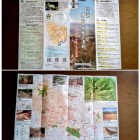

筑紫広門の続き(4/6)です。勝尾城は標高498mの城山山頂にあり、筑紫氏館からさらに健脚でない私の足でも60分の登山でした。実はこの勝尾城の真下には、現在は九州新幹線が走っています(写真②:真下は九州新幹線で最も長い全長12kmの那珂川トンネル、右中央が新鳥栖駅、左が鳥栖駅と鳥栖市街)。

筑紫氏館にある登山口から登りました。途中岩場などもあり傾斜がきつく滑りやすい所もあるので気をつけて下さい(写真⑧)。登山道を登り切るとまず大手曲輪がありました(写真③)。ここの曲輪は段々になっています。という事は、ここに多くの兵が待機していた防御の中心で、ここで攻め登って来た島津軍と壮絶な戦があったのではないかと推測しました。さらに登ると本郭に着きました。本郭には島津との戦いで亡くなった兵への供養と思われる、石碑とお地蔵様があります(写真④⑤)。そして伝物見岩からは鳥栖市街が一望できる素晴らしい眺めでした。心地よい風も吹いていたのでとても気持ちよかったです(写真①②)。東橋バス停からは途中見学も含めると2時間かかり山頂まで着きました。誰もいなかったので、物見岩に座って30分間、この雄大な景色を眺めながら、ゆっくりとおにぎりを食べました。東橋でバスを降りてからここまで、飲料自販機すらなかったので注意して下さい。私はたまたま飲み物食べ物を、鳥栖駅前のコンビニで買ってバスに乗ったので、これはもう大正解でした!

帰りに東の伝二の丸へ寄りました。本郭との間を遮断する大堀切があり、その先の北面には高さ4mの二段積みの強固な石垣も築かれていました(写真⑥⑦)。下の堀の底から見上げるとなかなかの迫力です😯!(ここで矢や鉄砲で撃たれたら万事休すですね!)。そこから来た道へ戻るつもりがまたもや道を間違えてしまい、遠回りしてしまいましたが、標識と地図に何とか助けられ、来た道へ無事合流する事ができました(笑)(写真⑨)。

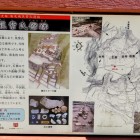

1584年に立花宗茂と和睦した広門は、北上してくる島津軍に対抗するため、筑紫氏館とそれをぐるりと取り囲む勝尾城を含めた周辺の5つの支城の防備を強化し、さらにその外城の防備をも固めます。この勝尾城の石垣や、以前モトさんが見られた一ノ岳城の石垣も、おそらくこの時期に築かれたものと思われます。

そして1586年いよいよ島津軍の北上が始まります。そしてその大軍はまず寝返った筑紫広門に向けられ、広門は勝尾城に籠城し、島津忠長2万の大軍がそれを取り囲みました。

そして最大の山場は、広門の子である「筑紫春門」が奮戦し、「川上右京亮(忠堅)」との一騎打ちであったようです。その直後、怒涛のように攻め登って来る島津軍に広門はついに敗れ、転々と山中にある支城に隠れながら逃走するも結局は捕まり、久留米の大善寺に幽閉されてしまいます。

私は伝物見岩に立ち、鳥栖市街を眺めてみました(写真②)。春門を失った広門は、この眼下に島津2万の大軍で埋め尽くされている光景を、どんな思いでここから眺めていたのでしょうか?

そして私は、あの勇ましい広門がなぜここで討死または自害をせず、捕らわれてでも生き延びる道を選ぼうとしたのか?・・・とても不思議に思いました🤔。この2週間後に同じ島津忠長軍に囲まれ、家臣763名とともに岩屋城にて全員壮絶な討死をした、あの高橋紹運とは対照的だなと思いました。どうやら筑紫家には、主君は何としてでも生き延びて血を絶やすな!・・・という家訓があったようです。

次は、広門が幽閉された大善寺を訪れます。

+ 続きを読む