1600年、関ケ原の戦いで勝利した徳川家康が、上洛時の宿舎として築城に着手。天下普請により1603年に完成し、将軍就任の祝賀の儀を執り行った。

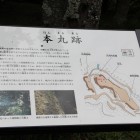

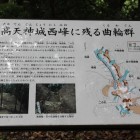

その後、1619年(元和5)に2代将軍徳川秀忠の娘、和子が後水尾天皇に入内する前の宿館として大改修が行われた。1623年、後水尾天皇行幸を迎えるため約に2年かかりの大改築をおこない白漆喰塗の五重五階の天守、西側に本丸、東に二の丸をもつ現在の姿を完成させた。

1750年(寛延3)落雷のため焼失。1893年(明治26)京都御所内の旧桂御殿が移築され、これが現在の本丸御殿となっている。

+ 続きを読む