松尾山城からの転戦です。荒崎小学校校門脇の石碑前(35.363879、136.568501)に路駐しました。

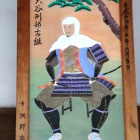

築城年代は定かではないようですが、永禄年間(1558年〜1570年)頃には竹中半兵衛重治の一族である竹中重利によって築かれたと云われています。

重利は重治が死去すると羽柴秀吉の直臣となり、1593年(文禄2年)大友義統が改易になると、豊後高田13,000石で転封となり、後に豊後府内35,000石(または20,000石とも)の大名となりました。

その後は1594年(文禄3年)に入れ替わりで5,000石で入封した武光式部忠棟が城主となりました。

忠棟は1600年(慶長5年)関ヶ原合戦では西軍に属して福束城の丸毛兼利を救援するも落城、やがて東軍が集結したため、城を棄てて伊勢国桑名の氏家行広の元に行って籠城したそうです。

現在城址は荒崎小学校の敷地となっており遺構はなく、校門脇に城址碑が建っているのみです。

攻城時間は5分くらいでした。次の攻城先=御茶屋屋敷に向かいます。

+ 続きを読む