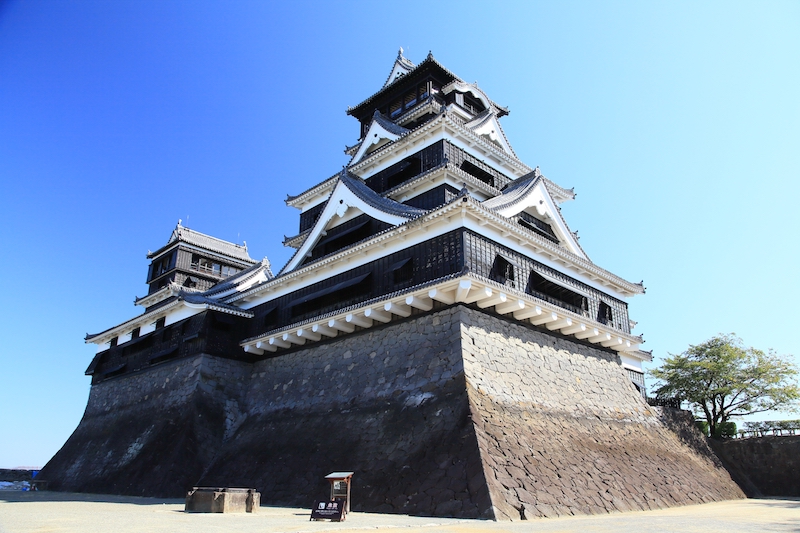

何度も熊本城は訪れていますが、

一口城主になってすぐにあの地震に見舞われました。

瓦がほとんど落ちてしまった無惨なあの姿は今も忘れることはできません。

それが、よくぞここまでというところまで復興されました。

空中回廊から目の高さで石垣上部を見ることができるのは、修復中の今だけ。

桜馬場側からだと、登りが続きますので、体力に自信がない向きには、ここから二の丸駐車場側までシャトルバスを利用して、大天守から下ってくることをお勧めします。

こちら側には県立美術館があり、細川家由来の美術品も収蔵されています。

また、明るく広いカフェがありますので、桜馬場城彩苑界隈が混雑している時のランチや休憩にも便利です。

市内に宿を取って、夜の街に繰り出すもよし、菊池温泉でのんびり疲れを癒すもよし、海を渡って島原温泉というのも乙ですよ。

+ 続きを読む