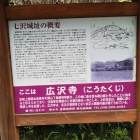

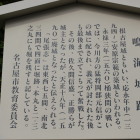

高嶺城は、大内氏最後の当主、大内義長が築いた城です。毛利軍の侵攻に備え1556年春から築城を始めましたが、翌年2月、大内義直は内藤隆世と共に長門国に逃れました。そして最後は長福寺で自刃しました。

その後、1557年秋には毛利氏の支城として築城が始まり、冬に完成しました。城番は、市川経好・柳沢元政・佐世元嘉らが担いました。

高嶺城は最終的に1615年の一国一城令により破却され、城としての役割を終えました。

この日は時間に余裕がなく、「朝駆け」で高嶺城の攻略を決め、朝4時に宿泊先を出て高嶺城へ向かいました。まだ、薄暗く人っ子一人居ない山城ヮ(゚д゚)ォ! 街中の城跡へはよく使う戦術ですが、山城の朝駆けは初めてで少々ビビリ気味。

皆さんの投稿でもお馴染みの細く狭く暗い山道(舗装はされています)心細〜(°д°)テレビ塔横の駐車スペース(無料)に着いてもまだ、薄暗い。意を決して、車を出て主郭部へ向け出発するも、物音で車に引き返す。今の心境は、小鳥のさえずりも、そよ風になびく木々の音さえ「やめてくれ〜」って感じでした。結局、5時30分頃テレビ塔を出発。(○p>ω<)尸"

登り始めて直ぐに、休憩所がある郭に。テレビ等から10分程で主郭部下に到着。到着して直ぐに「ん〜ん」「凄い」主郭部を囲む石垣がなんともまた、自分の好きな戦国後期の石垣そのもの(((o(*゚▽゚*)o)))もう、夢中でシャッターを押し続け大満足。

結局、1時間程主郭部に居座り、テレビ等下側の郭も堪能しホテルに戻り何もなかったかのように、朝食を頂きました。

+ 続きを読む