宮本武蔵の続き(5)です。

宮本武蔵生誕の地と言われている、播磨高砂へ行ってきました。武蔵も謎多き人物で、生まれた場所も

① 美作宮本説(岡山県美作市宮本)

② 播磨高砂説(兵庫県高砂市米田)

③ 播磨宮本説(兵庫県太子町宮本)

と3つも説があり、どれも100%正しいとの決め手は現在もありません。

武蔵が書いた五輪書には自らの生まれは語っていません。しかし子の伊織が父の武蔵から聞いた事を書き残したとされる「小倉碑文」には父は播磨の生まれと刻まれており、伊織が加古川の泊神社に寄進した棟札の記述からも、高砂説の信憑性が一番高いのではないかと現在は言われているようなので、私は高砂を訪れました。

武蔵の幼名は「弁之助」。父の田原家貞は、ここ高砂に住む赤松氏の流れをくむ地侍であり、弁之助はその次男であったとされています。後に養子とした伊織は武蔵の実兄である田原久光の子で、同じくここ高砂の同じ家で生まれたようで、伊織が寄進した泊神社の棟札にもそう記しています。

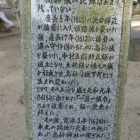

JR山陽本線「宝殿駅」から徒歩20分の所にある「米田天神社」に行ってきました。そこには生誕の地碑がありました。ここが宮本武蔵の生家があった田原家跡地のようです。他にも数々の石碑が立っていました。1584年ここで生まれたた弁之助は、幼い頃どんな暮らしをしていたのでしょうか。探してみましたが石碑とそこから100mほどの西光寺で幼い頃遊んだと言われているようです。そして川を挟んだ加古川の泊神社で発見された、米田天神社を改築するため御神体を泊神社へ移す時に、伊織が泊神社に寄進し納めたという棟札に書かれた記述が決め手となり、生誕地論争でここが一歩リードしているようです。

弁之助3才の頃、母の「お政」が亡くなってしまいます。養育できなくなった父の家貞は長男の久光を後継ぎに残し、次男の弁之助を美作の竹山城の家老「平田無二(通称:新免無二斎)」の元へ養子に出します。養子に出されてからは「たけぞう(武蔵)」と名乗るようになったようです。平田家は足利義昭に剣術を指南した事もあるという名門の家系でしたが、後継ぎ(男子)がいませんでした。幼いたけぞうは父の無二斎の道場で想像を絶する厳しい剣術の稽古に明け暮れ、これが彼の人生に大きな影響を及ぼす事になります。

次はその、たけぞう(武蔵)が少年期を過ごした、「竹山城」を訪れます。

+ 続きを読む