筑前さんの隠居城。

(2019/07/20 訪問)

行こうと思えば行けたのに、時間の都合などで結局遠くから眺めてるだけだった妻鹿城。

今回、ようやく訪城の運びとなりました。

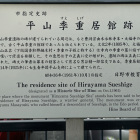

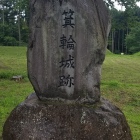

妻鹿城はいろんな呼称がありますね。『甲山城』、『功山城』、『国府山城』…ややこしいのでとりあえず『妻鹿城』と呼ぶことにします。

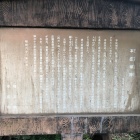

その歴史は古く、南北朝時代に遡ります。太平記にも記載のある妻鹿孫三郎長宗が築城、居城としたようです。長宗は元弘の戦(1330年頃)の際には北朝方の赤松円心の下で武功をあげたことによって妻鹿周辺を与えられました。『功山』の呼称はここからきています。

時は下って戦国時代、黒田職隆が天正元年(1573)嫡男の官兵衛孝高に姫路城を譲って、自らは妻鹿城に移り居城としました。

天正八年(1580)三木城の別所長治を滅ぼした羽柴秀吉が三木城を播磨統治の拠点としようとした際、官兵衛は三木城の戦略的不備を進言し、自らの居城である姫路城を秀吉に献上し、父職隆のいる妻鹿城に移りました。

天正十三年(1585)職隆が亡くなった後廃城となったようです。徳川の世になった頃にはもう無かったんですね。

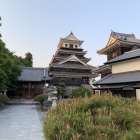

登城にはまず麓の荒神社からスタート。そこからは鬱蒼とした山道がしばらく続きます。当時からこの道は大手道のルートだったようです。

そしてここからすでに藪蚊の猛攻が待っています。ヒーー。

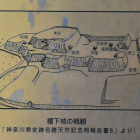

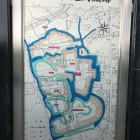

所々にある小さな平坦地の跡を横目に、井戸の跡を少し行くと虎口跡があり、底からしばらく登ると平坦地に出ます。ここが『馬駆け』と呼ばれる郭の跡で、倉庫が建ち並んでいたそうです。郭の名前から馬場があったのかなとも思いますが、さてさて。

しかしこの一帯、笹藪でもうなにがなんだか判らない状況です。時期が時期だけにあまり長居したくない(笑)。

鉄塔を回り込んで道は二手に分かれます。左に行けば平安時代の経塚跡があり、麓の荒神社はここから出土した泥塔の同范(三宝荒神に見立てた)を祀ったところだとか。

右の山道を少し登るといよいよ中核部。人為的に削平された郭跡が数多く残っています。

石垣の設備は無いようですが、所々にある岩盤を上手く加工または利用して城の守りとしていたようです。

そして主郭跡。ここからは姫路の地形が北から西、そして播磨灘を一望できます。

お城の西麓には市川が流れていて、当時の水運をも把握できたことでしょう。ここから船で市川を北上すれば、姫路城の京口付近まで行くことが出来たそうです。

南方向には市川の河口がすぐに見えますが、当時は市川を天然の堀として南に広がる現在の妻鹿地区一帯をも要害化していたんだとか。

主郭跡からさらに北へ進むと、一際広い平坦地が奥に続いています。なんと庭園跡の石組が残っています。ここからは磁器などの陶器類が見つかっているようで、生活空間がここに存在していたのでしょうか。ふと『軍師官兵衛』の職隆往生のシーンを思い浮かべてしまいます。柴田恭兵さん、格好良かったなぁ…。

その庭園跡からさらに北へ。ここにはなんと磐座跡があります。明らかに人の手が入った跡らしきものもありますし、ここはやはり祭祀スペースとして特別な場所だったのでしょうか。

その後は下山して、『筑前さん』として地元の方々に大切に守られている黒田職隆廟所にお詣りしてフィニッシュとしました。

と、これから登城される方へ。帰り道の表示がありますが、来た道を引き返して下山された方が無難です。主郭跡東側の帯郭跡からのルートは藪が特に酷い状況です。それこそ道の痕跡さえ無いような。私もやむなく引き返しました。ヒーーー。

あと、やはりオススメは冬場でしょうか。少しは訪城しやすくなっているでしょうから…。

また、マイカーは極力避けた方がよいかもです。妻鹿城や職隆さんの廟所周辺には駐車場がありません。山陽電車を利用して妻鹿駅から歩いた方が吉かと思います。

+ 続きを読む