越前大野から九頭竜線で移動し、一乗谷駅に着いたのが15:45。

一乗城山登山は諸般の事情を鑑み大人の判断で自粛したものの、復原町並みとその周辺を散策する時間も、閉門時間(17:00)と日没時間(17:00)と帰りの電車(17:45)を考えるとあまりありません。

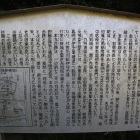

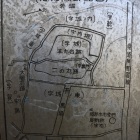

遺跡資料館でスタンプだけもらって、復原町並みまで猛ダッシュ💨するつもりが、約2キロの道中にも、下城戸、土塁、堀跡、建物跡に井戸跡…といちいち立ち止まって見たくなるところがたくさんで、町並み入口に着いたのが16:30。

しかし、これが幸いしまして、お客さん、誰もいません(^^)

山頂貸し切りは何度か経験ありますが、町の貸し切りは初めてです。一軒一軒、お宅訪問させていただきました。

係の方にもとても親切にしていただき、お礼に…というわけでもないのですが、普段は1種類しか購入しない御城印を2種類購入し、17:00きっかりに退出して、道路の向かい側の朝倉館跡へ。

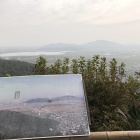

唐門、義景公墓所、湯殿跡庭園を見て、展望所から館跡を眺めました。

が、電車の時間があるので、風景に酔いしれ朝倉氏の栄枯盛衰に思いを致している場合ではなく…走る💨💨

パンフレットなどを見ると、見ていないところもたくさんだし、やっぱり城山に登りたい。熊が出なくて草が茂ってなくて雪も積もっていない安全な時期、ご教示くださいm(_ _)m

+ 続きを読む