【三沢城】

<駐車場他>みさわの館前に駐車可能

<交通手段>車

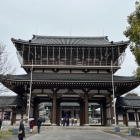

<見所>大手門跡・堀切・切岸・曲輪

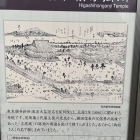

<感想>1泊2日尼子十旗攻城の旅2日目9城目。第二の城、三沢城は1305年、三沢荘の地頭三沢為長によって築城されました。1509年三沢氏は藤ヶ瀬城を築城しそこに移りましたが三沢城には城番を置いていたようです。1560年に三沢氏は毛利氏に降り月山富田城攻めに加わります。1589年に毛利氏の領内の在地国人勢力の力を削ぐ為に三沢領を没収しました。その後の三沢城の詳細は不明です。

登城口のみさわの館から少し登って大手門跡があります。大手門跡は巨石を組んだ石垣で大変見応えあります。大手門跡から右手に行くと十兵衛坦(館跡)という曲輪(けっこう鬱蒼としている)があり仕切り土塁が見られます。手前に堀切、奥に水の手があります。大手門跡から左手が広い二の丸跡です。二の丸から主要部まで石垣の残るスロープ、七曲りを経て主郭南下段の曲輪に出ます。主郭南下段の曲輪には転落石と思われる大石が散乱しているので虎口跡石垣であったのかもしれません。主郭西下段の曲輪は片側土塁の細長い曲輪です。主要部は主郭と鳥居丸と呼ばれる2つの曲輪で周囲が高い切岸になっており、中心部を堀切で仕切っています。主要部はかなり見応えあります。鳥居丸の北側からも連郭になっています。切岸が高く降りれなかったので行きませんでした。あとから調べて水の手の先を進むと鳥居丸の下段連郭に行けるようです。

<満足度>◆◆◆

+ 続きを読む