米原駅すぐの山城

+ 続きを読む

✕

人が「いいね」しています。

2025/03/20 22:31

2025/01/16 08:09

別城一郭の城 (2024/10/20 訪問)

築城時期等は不明ながら在地土豪の米原氏が築いたとされ、東側を東山道、西側を北国街道が通る交通の要衝だったことから、美濃の斎藤妙椿の侵攻を受けたり、京極氏・浅井氏と六角氏の境目の城として争奪戦が繰り広げられたりしましたが、織田信長の近江攻めで佐和山城が開城すると、太尾山城も開城し廃城となりました。

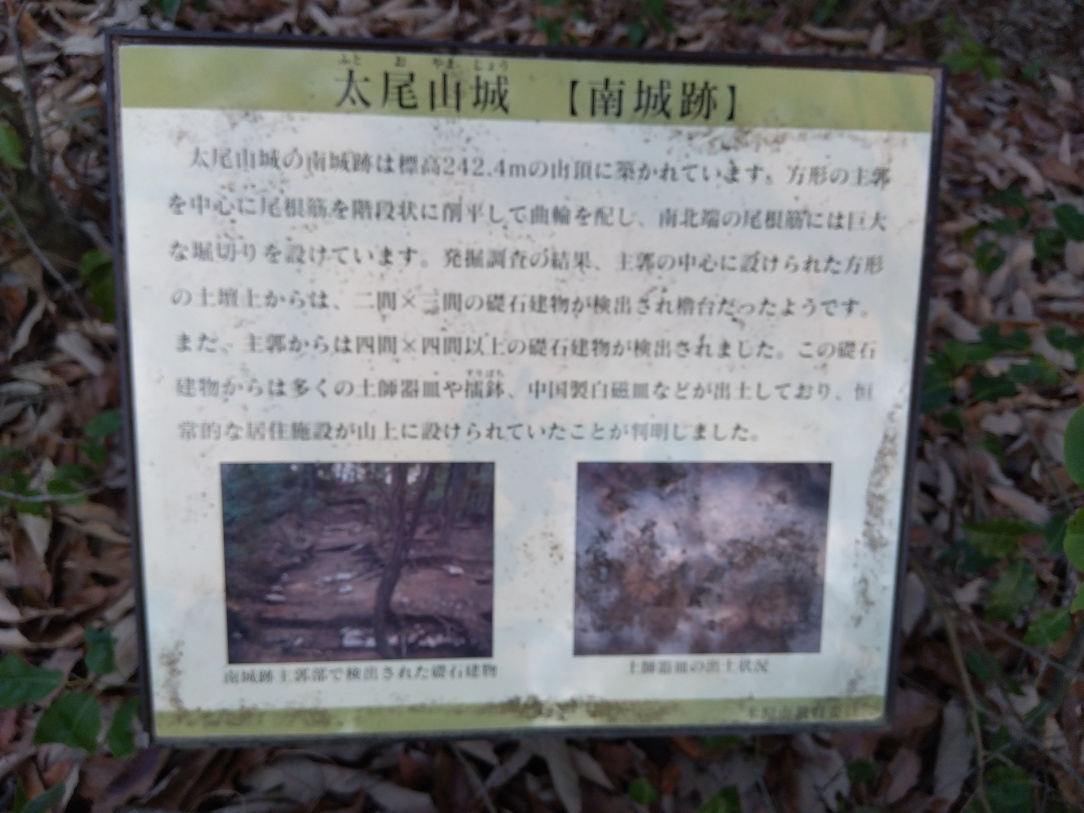

お城EXPOの後、米原市役所駐車場(120分無料)から登城開始。太尾山城は北城と南城からなる別城一郭の城で、湯谷神社の登城口から10分あまりで南城北端の堀切に到着。堀切の東側は竪堀となって落ちていました。堀切から南城に入ると、北辺を土塁で囲んだ曲輪(副郭)があり、北東隅は櫓台だったようです。副郭から東にのびる尾根にも堀切があるようなので行ってみましたが、藪に沈んでいてよくわかりませんでした。南城の最高所が主郭で、説明板によれば主郭の土壇からは礎石建物が検出されているそうです。主郭から南西方向に下りて行った先には堀切を設け、尾根筋からの侵攻を遮断しています。

南城南西端の堀切で引き返して北城へ。南城から北城への尾根筋は自然地形であり、少々藪化している堀切からが北城になります。階段状に設けられた曲輪群を抜けた最高所が主郭で、北辺を土塁で囲んでいます。主郭には説明板が立てられ、その脇からは琵琶湖方面を見渡すことができました。主郭から東にのびる尾根にはいくつかの腰曲輪と堀切があり、東尾根から北側に回り込むと、主郭直下に土塁囲みの小曲輪がありました。この小曲輪からも礎石建物が検出していて、櫓もしくは倉庫と考えられるようです。そして北城から北側に下りて行き、盗人岩からの眺望を堪能したりしつつ、青岸寺に下山しました。

米原駅からも徒歩圏内であり、随所に説明板や案内表示が設けられて登城しやすい城でした。あとはもう少し藪が刈られていれば、もっと見応えがあるんでしょうけど…。

+ 続きを読む

♥ いいね

17人が「いいね」しています。

2023/06/01 04:48

(長野県&岐阜県方面城巡り)10日目:太尾山城 (2023/04/27 訪問)

前日の熱も薬と休養で微熱程度まで下がってきました。残り2日間なので無理せず遠征を続けます。

朝早く起きて、宿泊先の東横INNホテルの朝食前に徒歩で太尾山城を攻城しました。

攻城は湯谷神社(35.312836、136.295478)の右側から登り南城➡北城➡盗人岩➡青岸寺に下りるルートで攻城しました。

湯谷神社右より登り、左に大きく曲がって上り詰めると尾根に北城と南城の間の堀切があります。

南へ登るとすぐ南城があるようですが、ぼーとしていて確認せず北城に向かってしまいました。

北の尾根を伝って北に進むと、ここにも堀切があり、腰郭、虎口を経て北城主郭に着きます。

案内板によりますと、北条高時の時代(1316年)京極髙氏の支城となり、その後京極氏と六角氏の勢力争いが繰り返された境目の城だったようです。

1561年(永禄4年)6月、浅井長政が六角氏方の吉田安芸守の守る太尾山城を攻めたが、失敗し引き返したそうです。

1572年(元亀3年)1月、織田信長の兵2万が佐和山城を攻め、次いで朝妻城、太尾城を攻撃し太尾城はついに灰燼に帰したと記されていました。

南城を見逃したのは残念ですが、北城にも堀切や土塁が残っており、堀切好きの自分としては満足しました。

攻城時間は55分くらいでした。次の攻城先=下坂氏館攻城の為、一旦ホテルに帰り朝食を取ります。

+ 続きを読む

♥ いいね

12人が「いいね」しています。

| 分類・構造 | 山城 |

|---|---|

| 築城主 | 米原氏 |

| 築城年 | 不明 |

| 主な城主 | 米原氏、岩脇氏、中嶋宗左衛門尉 |

| 遺構 | 曲輪、土塁、堀切 |

| 指定文化財 | 市史跡 |

| 住所 | 滋賀県米原市米原 |