さっそく多くの方にご投稿いただき、本当に嬉しく思っております。

どうもありがとうございます!

でも目指すは100城分!

引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

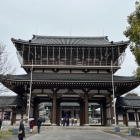

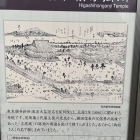

絵札用の写真ですが、対象によっては縦のほうが美しい、横のほうが適している等もありますし、

遊ぶ際、絵札が縦横混在ゆえの取りづらさも面白いかと思っていますが、

もしかすると、縦横統一するかもしれません。

縦横統一するとなった場合は、採用写真はトリミングさせていただく可能性がありますので、

ご了承いただけましたら幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

追伸:トク様、ご質問いただき、ありがとうございました!

+ 続きを読む