ようやく登城することが出来ました。

岩櫃城への登城者というよりは岩櫃山の登山者が多い印象でした。

スタンプは冬季(3/31まで)は群馬原町駅の観光協会に置いてありました。

夏季は登城口の平沢登山口観光案内所にあるようですが閉鎖中でした。

登城口から中城方面に登るとすぐに横堀があります。

おそらく夏は藪でしょうが堀底を歩いて見ました。

中城へ戻り、さらに進むと本丸方面への虎口に、さらに登って行きます。

竪堀があり、登ると本丸と二の丸の間に出ました。

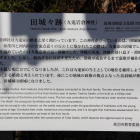

本丸には碑と説明板が立っています。

見晴らしもよかったです!

南側には桝形虎口があり、さらに下には横堀も。

さらにのみと岩櫃山に向かいますが、山より城。

沢の方面に向かいました。

堀として使われていたと思われる沢には石が転がっていました。

登城口まで降り、出浦渕まで見学しました。

出浦渕への途中には土橋と空堀も残っていました。

大河、真田丸を見てたので草刈さんや寺島さんの顔を思い浮かべながらの散策でした。

+ 続きを読む