JR中央線の藤野駅から路線バスで行きました。藤野駅は小さな駅ですが、陣馬山登山の起点でハイカーさんも多く、観光案内所もあり、景色も雰囲気もとてもいいところでした。

奥牧野行きバスに乗車。終点の奥牧野ではなく、舟久保バス停で降車しました。

バス停から城址まで歩いた道順は以下のとおりです。

① 舟久保バス停から「藤野さつき学園入口→」の看板のある林道に入ります。

② ほぼ上りの道を15分ほど歩くと「十一面観世音」に着きます。ちょうど道がカーブしているところなのでそのまま道なりに進みます。(※舟久保集会施設の方へ入っていかないでください!)

③ 下り坂を5分ほど進むと右手に「この先前川橋は通り抜けできません」という看板があります。通り抜けできない=そっち方面に続いているということです。感覚としては引き返すような感じですが、看板のある道へ入っていきます。

あとは森林浴をしながら崖沿いをひたすら歩きます。落ち葉が積もっていましたが舗装道です。一部ガードレールのないところもありましたが、道幅は狭いところでも1.5メートル以上あり、危ないとは感じませんでした。

④ いかにも曲輪っぽい平場に出ました。到着です*\(^o^)/*

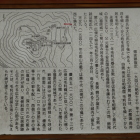

写真①~④が上記説明の①~④の箇所になります。5枚目の写真の①〜④の番号も対応しています。どなたかの参考になれば幸いです。

城址は秋山川に囲まれ、出城或いは古戦場といった雰囲気をたたえていました。近年の便宜的な開墾ではなさそうな盛り土や削平が見られます。(詳しい説明はどうぞ写真の解説をお読みください。)平場は解説にある武者屋敷跡でしょうか。

人里から遮断されていることも手伝って、ここだけ別世界。何ものにも邪魔されずに戦国時代人になり、好きなだけ感慨に耽ることのできる場所でした。

ふらっと訪ねた人間にそれができるのも地域の方々が大切にお手入れされ守っておられるからこそと感謝です。

前川橋が通行止めのため迂回が必要でしたが、バス停到着→城址→バス停に戻るまで、ゆっくり歩いても1時間半くらいでした。

行く前はどんなところだろうかと不安もありましたが、里山を走る路線バスの雰囲気も好きだし、時おりすれ違う軽トラもゆっくりで(③から先は車は無理だと思います)、日常から解放されて何も考えずに「ただ歩きに来る」のもよいなと思いました。

お気に入りの場所になりそうです。

+ 続きを読む