【余部城】

<駐車場他>西岸寺の駐車場を利用(御城印購入したので)しました。

<交通手段>車

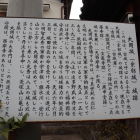

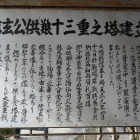

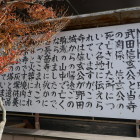

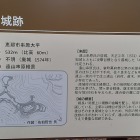

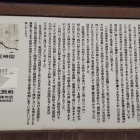

<感想>余部城の築城時期は定かではありませんが、応仁の乱の頃東軍方の野田泰忠という武士の軍忠状に「余部之城」という記述が残されています。戦国時代には波多野氏の傘下である福井貞政が城主となります。天正年間の初めころ明智光秀の丹波攻略によって落城しました。光秀は亀山城築城までの期間はこの余部を拠点としていたようです。

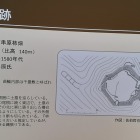

城跡は西側の台地状から東方向へ一部が長く突き出た、西側以外からは東西に長い丘陵地のようになっています。最東の西岸寺辺りが本丸跡で西岸寺さんで御城印を購入した際に非常に丁寧にご説明いただきました。パンフレットも頂けます。説明によると、本丸跡の東側は数メートルの切岸の名残が見られます。二の丸と三の丸の堀切跡が僅かではありますが宅地の下に残っているそうで、地図と照し合せながらこれかと思うポイントを見つけました。三の丸跡の北側の畑が弓場跡だそうです。西岸寺さんの庭から丹波富士、その奥に愛宕山を望むことができます。たぶん説明を受けなかったら、ちゃちゃっと流し見終わっていたと思います。説明後散策して残る遺構は少ないですが城跡の地形を認識して楽しむことができました。

<満足度>◆◇◇

+ 続きを読む