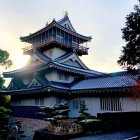

浜松城は3回目の訪問でしたが、お城巡りツアーでは、浜松城はお城を見たら直ぐに移動が定番だと思います。どうする家康館のチケットプレゼントに社内応募したら当選してしまい、札幌から飛行機で向かう羽目となりました。今回の目的地は浜松なので初めて街中も散策する機会を得ました。たとえば、椿観音に行きたくても街中の案内表示はあまり親切ではありません。浜松駅の観光案内所、浜松城で市内観光のパンフレット、地図等は見つけられませんでした。やっとの思いで椿観音に辿り着き、そこでやっと市内観光のパンフレットをゲットしました。

お城の外周をお寺を見ながら散策しましたが、浜松城の外周の地形から、ここにお城が存在した理由を肌で感じることが出来ました。攻めるのが難しい城であったことが想像出来ます。周辺一帯の発掘調査等があれば、まだまだ地下にも宝が眠っていそうな気配を感じるお城であり、可能な限り往時の縄張復元等、このお城の魅力を取り戻す余地があるお城と思います。現在は、企業城下町でもある浜松市の経済力で是非、魅力ある浜松城の復元に期待したいですね。

+ 続きを読む