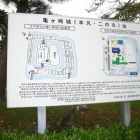

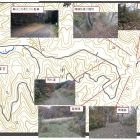

笠間城主下屋敷跡から東側に進み、治功神社そばの階段から登城口の遊歩道に入ります。(車の場合は的場丸(千人溜)に駐車場があります)

遊歩道を進み、車が通れるほどの道との分かれ道があり、そこを車の通れる道の左に進むと、途中に石垣がありました。石垣を過ぎ、道なり進むと、的場丸(千人溜まり)の駐車場に着きます。

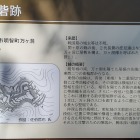

的場丸からは、空堀にかかる土橋を渡って大手門跡へ。こちらには正面に石垣が残っていました。そこから石垣そばの階段の方の道を登っていくと、玄関門跡に着きます。玄関門周辺にも、見事な石垣が残っています。玄関門跡からは本丸に入ります。

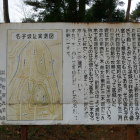

本丸の南側の八幡台櫓跡周辺には、立派な土塁があります。

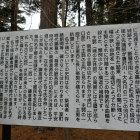

八幡台櫓跡の東の空堀にかけられた土橋を渡り、その先の石段を登った先に天守曲輪があります。ここの石垣は東日本大震災の影響で一部は崩れていますが、岩盤と石垣の迫力がとても凄かったです!!

石垣が一日も早く修復されますように。

帰りは本丸の西側にある宍ヶ崎櫓跡を見学して、宍ヶ崎櫓跡から笠間藩主下屋敷跡へと続く遊歩道を通って下山しました。

なかなか険しい山道でした!!

+ 続きを読む