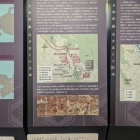

人によって受け止め方は異なりますが、ガイドさんの話だと現在本丸とされている曲輪は「鐘の丸」とされる曲輪で、本丸はもっと上の方にあったとする説があるようです。とすると「山王丸」あたりが本丸になるのだろうか? たしかに上に有った方が防御には良いだろうけど・・

大広間の周辺はすでに発掘が終了していて「瓦」などが出土していないことから、桧皮葺などの簡素な木造の構造物が有ったのではないかと考えられているようです。ちなみに炎焼のあとは無かったようで、落城時に燃えあがる小谷城から「お市」さんや三姉妹が落ちのびたというのはフィクションらしい。う~ん・・

大広間より上の曲輪はまだ発掘されていないという(ガイドさんの)話なので、この先の進展に期待しますか。

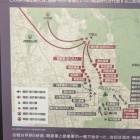

御存じとは思いますが小谷城は「国の史跡」なので、自治体が勝手に改変することが出来ません。とはいえ融通がきかないのも事実で、伝本丸跡の木が老朽化して来たけど、もんか省の許可が下りないので伐採できず困っているらしいです。

石の城址碑を移したいけど、これまた許可が出ず・・木を切って切株の上に固定したそうです。そういや案内板も木に刺さっている。

う~ん、なかなかクレイジーだわ。よそではなかなか見ない光景だが、もんか省からは文句は出なかったらしい。

めでたし、めでたし・・木が可哀そーじゃないか 木の毒に・・ とりあえず「もんか省」が全部悪い。

ガイドさんと「もんか省」の〇口で盛り上がっていたらバスを一つ逃してしまった。自治体もいろいろ大変だ。登城道に階段を作りたいらしいが、道も遺構なので壊さないようにお願いします。

+ 続きを読む