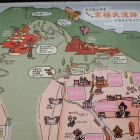

京極氏館は東西約170m、南北250mで、この居館を中心に東西に家臣団の屋敷、南に城下町を配し、伊吹山登山道中腹には京極氏館の詰城として、上平寺城・弥高寺などが築かれています。館があった場所には巨石を用いた庭園もあり、当時、京極家の権力の大きさが伝わってきます。

この、京極氏館と周辺の遺構は、1523年に起きた京極氏家臣団のクーデターで落城するまでの約20年間、北近江の政治や文化の中心地でした。京極氏衰退の後、北近江の実権は京極氏の家臣であった、戦国大名で有名な浅井氏が握ることになります。

この日、館跡、上平寺城跡、弥高寺跡を含めた京極氏遺跡群を見学するため、滋賀県米原市を訪れました。駐車場は館跡前に伊吹山登山客用と遺跡群見学者用の駐車スペースがあります。(トイレはありません。)

遺跡群を見学するため、この地を訪れました、伊吹神社(京極氏館跡)境内を通り、伊吹山、上平寺城、弥高寺に行くことが出来ますが、登山道崩落・熊出没・害獣駆除等の理由により、館以降入山禁止となっていました"(-""-)"

京極氏遺跡は、庭園のある館、家臣団の屋敷、詰城がセットで残る遺跡群であるため、是非セットで行きたかったのですが、残念でした。

+ 続きを読む