こんにちは。躑躅ヶ崎歴史案内隊のEこと上田絵馬之助です。

暦は断りもなく11月、ハロウィンが過ぎて街はクリスマスの気配、

甲府の木々も色を染めてゆく今日このごろ。

Eは訳あってただいま沖縄暮らしなので、微妙な季節感は想像で埋めるしかないのですが

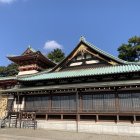

長年甲府で活動している経験則で、晩秋の武田神社を思い浮かべてます。

そんな11月、当隊による武田神社歴史案内活動を行います。

日時:11月23日(木祝)10:00頃~12:30頃

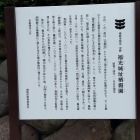

場所:武田神社(史跡武田氏館跡・山梨県甲府市)

ガイド:局長・大塚與左衛門、弥三郎景政

❖境内に眠る戦国の史跡を、個性豊かな甲冑ガイドがご案内。

❖時間、コースはご都合・興味にあわせて自由に設定可能。

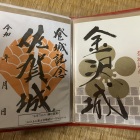

❖宝物殿、ミュージアムの展示施設も案内可能。

❖ガイドは無料(展示施設の入館料等は別途負担ください)。

❖雨天中止の場合あり(Twitter(現✗:@KoufuSamurais)で告知します)。

11月の武田神社は樹々の葉の赤や黄で彩られ、七五三を祝う親子連れでにぎわいます。

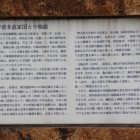

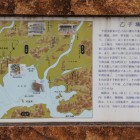

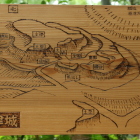

また、境内ばかりでなく、神社の北側では味噌曲輪の発掘が進められ、

稲荷曲輪の周辺では伐採によって曲輪の姿がくっきりと現れ、

図面に描かれる曲輪群の姿を目の当たりにできます。

秋の一日を境内散策でお楽しみください。

+ 続きを読む