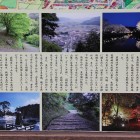

中学卒業60年記念合同同級会で帰省し最後半の2日は鹿野城西隣のお寺での行事に参列し、お昼休憩時間に鹿野城跡を散策し写真撮影、少し小雨模様で空はどんよりして居ました。

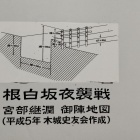

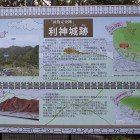

鹿野城跡に関係する案内板、看板がいろいろ有りましたので纏めて投稿致します。

①外堀の鹿野城跡・王舎城図付き解説板は幾分経年変化で色あせてきました、城山にオランダ櫓、朝セン櫓の名称が有り亀井さんの海外飛躍の思いが偲ばれます。

②内堀の近くに来ると、「文豪 司馬遼太郎先生 御立の処 街道を行く(因幡伯耆のみち)」の標柱が立ち司馬先生が立寄られ街道が行くに鹿野城、亀井さんの事を記載され、それの記念かな?

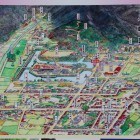

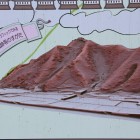

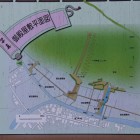

③鹿野苑(ロクヤオン)入口から城山神社鳥居辺りに、石盤の鹿野城跡、鹿野苑の由来、鹿野城跡、城山神社案内、一番古い?城趾の由来、鹿野城跡公園城山案内図、鹿野城下町鳥瞰図、鹿野城と亀井玆矩の案内板、解説板の看板類が建っています、鳥瞰図を眺めると往時の鹿野城下が甦って来るような気がします。

駐車場:城山神社鳥居横の駐車場、城下の鹿野往来交流館童里夢の駐車場、鹿野城跡南東の薬研堀沿いの駐車場が有ります。

+ 続きを読む