錦帯橋から見上げる天守、天守から見下ろす錦帯橋と錦川、どちらも絵になる

+ 続きを読む

✕

人が「いいね」しています。

2026/01/10 12:02

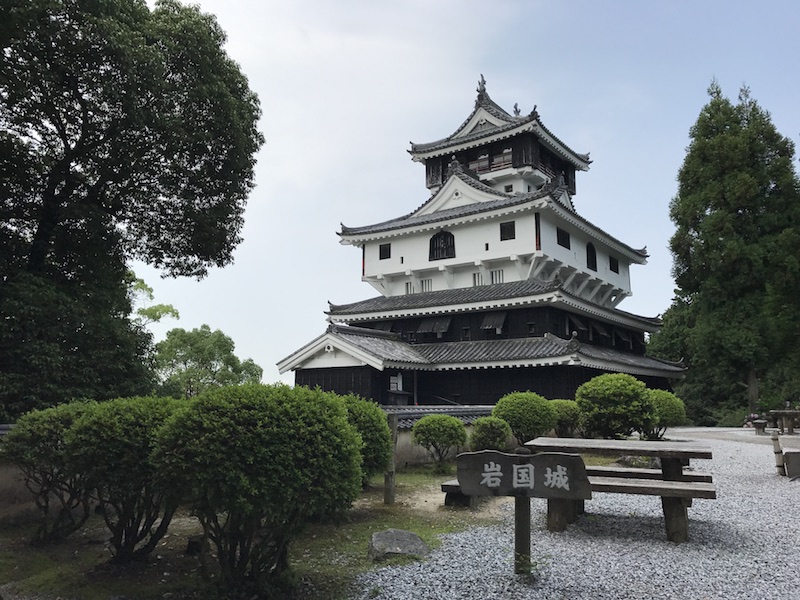

20030927岩国城(山口県岩国市) (2003/09/27 訪問)

錦帯橋から見上げる天守、天守から見下ろす錦帯橋と錦川、どちらも絵になる

+ 続きを読む

♥ いいね

7人が「いいね」しています。

2026/01/05 23:08

2025/12/07 16:01

2025/12/06 06:11

錦帯橋と宇野千代 (2019/10/06 訪問)

特徴的な竜宮造りの模擬天守へは錦帯橋を渡り、ロープウェイに乗って。

ランチは橋の袂で瓦そば。

宇野千代さんの実家も忘れずに。

岩国観光ホテルは皇室の方も利用された一流ホテルだが、非常にフレンドリーで気の置けない滞在ができる。

露天風呂から眺める城の姿も美しい。

岩国蓮根の入った岩国寿司は夕食に楽しめる宿が多い。

宮島へ向かうなら、広島空港より岩国空港の方が地上移動時間は短い。

+ 続きを読む

♥ いいね

3人が「いいね」しています。

関ヶ原合戦の後、毛利輝元の家臣・吉川広家が新領地の岩国に築いた城。横山山頂の山城と山麓の居館で構成され、四重六階の天守は、4階と6階が下の階よりも張り出している珍しい南蛮造によって築かれた。一国一城令で建物や石垣が取り壊されたが、城中には大釣井と呼ばれる井戸や空堀が残っている。

| 城地種類 | 連郭式山城 |

|---|---|

| 築城年代 | 慶長6年(1601) |

| 築城者 | 吉川広家 |

| 主要城主 | 吉川氏 |

| 天守の現況・形態 | 複合式望楼型[4重6階/1608年築/破却(一国一城令)]、複合式望楼型[4重6階/1962年築/RC造復興] |

| 主な関連施設 | 天守、旧天守台(発掘復元)、石碑、説明板 |

| 主な遺構 | 曲輪、石垣、横堀(水堀)、横堀(空堀)、隠居所長屋 |

| 住所 | 山口県岩国市横山 |

|---|---|

| 問い合わせ先 | 岩国市観光課 |

| 問い合わせ先電話番号 | 0827-41-1477 |