城びと未登録城です。

元寇防塁訪問訪問の後、もう少しだけ時間があったので立ち寄りました。

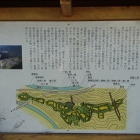

元寇の後、鎌倉幕府が九州の防衛拠点として鎮西探題を置いた際に築いた城です。

鷲尾愛宕神社周辺が城趾で室見駅から徒歩で10分くらい、ただし結構な急坂を登っていきます。

この日は出張で訪れたので革靴、ちょっとしんどかったです。

まずは愛宕神社に参拝、玄界灘や福岡市内を望むことができますが、遺構らしいものはありません。

この愛宕神社は日本三大愛宕神社のひとつだそうです。

一旦降りてもう一つのピーク部にあるロープウェイ駅跡に。

こちらが主郭のようです。

ということは間にある道路が堀切なんでしょうかね?

こちらにも城の遺構らしいものは見当たりませんでした。

ただ、玄界灘を見渡せるこの場所が防衛拠点に適した場所であることは間違い無いです。

+ 続きを読む