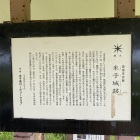

一番の目的は名古屋駅近くのイオンモールにあるフォレスト献血ルームでの献血でした。体温越えの猛暑ですので無理して城めぐりをすることもなかったのでしょうが、蟹江駅から徒歩にてアプローチしてしまいました。蟹江駅の改札前にA41枚のリーフレットがあり、ありがたく戴いてきました。あまりの高温に買ったばかりのミラーレス一眼レフの動作に異変が生じていましたが、無事に撮影出来ていてほっとしています。小城小次郎さんが「奇跡的に」と表現されている井戸、本当にその通りだと思います。車が通れないような細い道とはいえ、路上にでんと井戸が鎮座しているのですから。撤去されなかったのはまさに奇跡と思えます。公園の一角に建てられている「伝えよう!蟹江城址 子々孫々」の一句にも好感が持てました。

+ 続きを読む