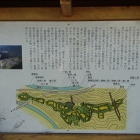

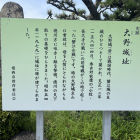

長浜城は発端丈山から内浦湾に伸びる尾根の先端に築かれています。また発端丈山から湾を周遊するようにして尾根が連なり、近年いくつもの砦や城跡が発見されています。

天正7年(1579)ごろに小田原北条氏によって築かれたとされ、駿河湾の覇権を争う上で重要な城になっています。長浜城には梶原備前守景宗が入り、この時期に発端丈山周辺の尾根上の複数の城が整備されたものと思われます。また翌年、千本浜(沼津市)で武田水軍と北条水軍との間で駿河湾海戦と呼ばれる大規模な海戦が勃発しています。千本浜は長浜城から北西へおよそ8kmの位置にあります。

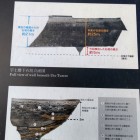

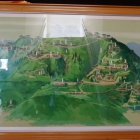

現在は県道17号線に接するように田久曲輪跡に原寸大の安宅船の看板の模型が設置してあります。そこから登城道に沿って腰曲輪から北側の腰曲輪群を見て第二曲輪から第一曲輪に到達しました。その間には見張櫓のようなものが再現され、10年前の訪問時には土が露出していた堀跡がコンクリで補強され整備が進んでいるようでした。

+ 続きを読む