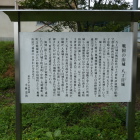

南北朝期に楠木正成が築いたとされ、南朝方の城として高師泰の攻撃を受けています。戦国期には畠山氏の内紛に際して、天野山金剛寺の建物を城に転用したとする史料があります。「大阪府中世城館事典」によれば比定地は3か所あり、城びとの位置情報の地が有力のようですが、詳細は不明です。

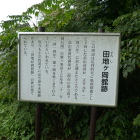

廣野神社の駐車場から神社にお参りして登城開始。車道から細い山道に入って少し行くと、右手に堀切らしきものがあります。さらに行くと右手に削平地が広がっていて、Googleマップにある日の谷城跡と思われます。日の谷城の東側は谷になっていて、北側には細い尾根が続いていました。日の谷城から切通状になった山道を下って行くと、左手に削平地があり、道沿いに水をたたえた井戸があります。Googleマップによればここが仁王山城跡のようです。仁王山城を抜けて西へ続く山道は土橋状になっていました。

「河内長野市古城址調査報告書」では仁王山城を日の谷城に比定しているようですが、私としても、すぐ近くに2つの城が併存し、日の谷城から下ったところに仁王山城(の主郭)があるというのはどうも違和感があるので、日の谷城とされるあたりが仁王山城の主郭で、井戸のあたりが水の手曲輪と考えるほうがしっくりくるかな、とも。

ところで、実は仁王山城は3度目の登城で、2年前に最初に登城した時は日の谷城の削平地と堀切くらいしか見付けられず、ぴーかるさんの投稿で井戸の存在を知り、井戸を確認してから投稿しようと思って再訪したのが昨年1月のこと。日の谷城周辺は前回見ているので、井戸周辺の写真だけ撮ってさっさと撤退し、さあ投稿! と思ったら、初回登城時の写真が全て消えていました。写真は外付のHDDとSSD、撮影したSDカードの3か所に保存しているんですが、勘違いと偶然が3つ重なってまさかの全滅…。やむなく写真を撮るためだけに3度目の登城となりました。ちきしょうめ、もう二度と来ねえぞ!(笑)

+ 続きを読む