城びと未登録城です。

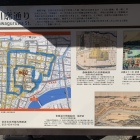

JR豊永駅南の豊永山頂にあります。

小笠原氏が豊永氏を名乗り居城とし、豊永城と改称したとも言われます。

豊永氏は本山氏に従っていましたが後に長宗我部氏に降り、長宗我部氏衰退後は浪人となります。

その後は土佐に入った山内氏の家臣となり、長くこの地を治めたとのこと。

南側麓の定福寺から登りました。

車道はついているので小型車ならOKですが嫌な予感しかなかったので徒歩にしました。

しばらく登ると左手に登っていくコンクリートの坂道に、ここをさらに登ります。

さらに進むと分岐があり、右手の坂を登ると電波塔に到達。

城郭放浪記さんのサイトに沿って電波塔の裏側から進むとピンクリボンを発見、直登すると堀切に出会えました。

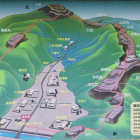

ここから城域、単郭で三方を横堀と土塁が囲んでいます。

浅いですが久々の堀底周回、栄養補給です。

南側に虎口があり、郭内は広く土塁の内側には石積も施されていました。

帰りは先ほどのピンクリボンに沿って降りるとコンクリートの道路に。

登城時の分岐から少し左に進んだところでした。

こっちのほうが楽かもしれません、直登ですが。

【見どころ】

・主郭を廻る横堀

・内側に石積が残る土塁

+ 続きを読む