【柳本城】

<駐車場他>障害者ふれあいセンター・黒塚古墳展示館駐車場<34.559979, 135.844478>6台程度あり。

<交通手段>JR柳本駅から徒歩

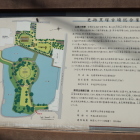

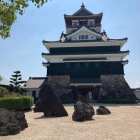

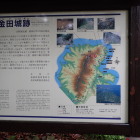

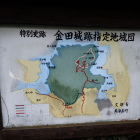

<感想>日帰り列車で奈良盆地1周ちょこ城巡りの旅4城目。柳本城は中世に黒塚古墳を改変し楊本氏によって築かれたと云われる古墳城と、現在は柳本小学校になっている織田有楽斎長益の5男尚長が1万石を分地してもらい柳本藩を立藩し築造した柳本陣屋跡があります。

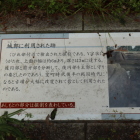

古墳城のほうの築城者の揚本氏は十市氏に対抗し争ったがやがて没落し城は十市氏のものとなります。黒塚古墳を改変しそれを中心とした城郭構造をしていたようなのですが現在は中世の城跡の表記は少なく前方後円墳の前方部と後円部のくびれ部分を堀切にした発掘調査の説明板があります。現在は埋め戻されています。

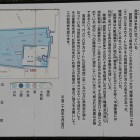

陣屋跡の方は大書院と玄関が橿原神宮に移築されています。現地は小学校正門西側壁に説明板、石垣が一部、家老屋敷(私邸宅)が残されています。JR柳本駅はなまこ壁の長屋門風で素敵。

<満足度>◆◇◇

+ 続きを読む