202206遠征(対馬&五島&北部九州)3日目:三池陣屋(城びと未登録 福岡県大牟田市)

(2022/06/07 訪問)

大間城から徒歩20分ちょっとで、移築御殿屋根(33.045966、130.482656)に着きました。

そこから、陣屋井戸(33.046049、130.482433)➡石段前(33.045296、130.482309)➡眼鏡橋上(33.044850、130.482316)➡寿光寺移築城門(33.043323、130.480763)の順番で巡りました。

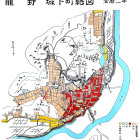

1587年(天正15年)高橋直次によって築かれました。

直次は関ヶ原合戦で兄の立花宗茂とともに西軍に属した為に改易となりましたが、1614年(慶長19年)常陸国柿岡で5,000石を与えられました。

その子の種次は1621年(元和7年)5,000石を加増されて10,000石で三池に移封となり陣屋を構えました。

1805年(文化2年)6代藩主の立花種周は老中松平定明らとの政争に敗れて失脚し、蟄居謹慎を命ぜられました。

わずか13歳で家督を継いだ7代種善は、1806年(文化3年)陸奥国下手渡に転封となりました。

1851年(嘉永4年)9代種恭のとき、下手渡の所領のうち3,000石余りを幕府に返上し、代わりに筑後国三池に5,000石を与えられました。

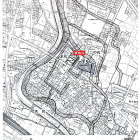

三池陣屋は現在の三池小学校の辺りに築かれていました。

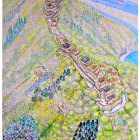

小学校の西に三池郷土館という荒廃した建物があり、その東側に付いている尾根が移築御殿屋根の一部です。

その西側には陣屋井戸、南に進んでいくと三池藩居館跡の案内板や陣屋遺構である石段、さらに川には陣屋の大手口である眼鏡橋が残っています。

場所についてはGPS座標を参考にしてください。

攻城時間は20分くらいでした。電車の時間が迫っているので速攻で撤退です。

本日の城巡りは、ここがラストで明日からレンタカーを使用して、北部九州(佐賀&熊本&大分&福岡)の城を攻城する為、本日の宿泊先に向かいました。

+ 続きを読む