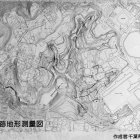

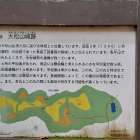

今回のマイナー城跡は鹿児島ではとても珍しい平城です。新城と呼ばれていますが城館だったのかもしれません。調査報告書には詳しい記載が有りませんが遺構を探しながら十分に楽しめました。

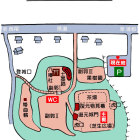

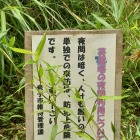

城域半分は住宅地になっておりますが、東側には高さ3m程の土塁が100m弱の長さで残っており、それに伴って空堀が配置されています。土塁開口が当時の大手口だったのでしょう。土塁を隔てて曲輪がしっかりと残っています。また西側にも3mの土塁が残っています。その他にも主郭だったのではと思われる曲輪が1か所残っています。四方を土塁で囲われて2か所の虎口があり、井戸跡が3か所有ります。

鹿児島は400城近く訪問しましたがこのような城跡は初めてでした、もしかしたら消滅した城跡にも城館の様な場所があったのかもしれません。

先週8日の残念な事件から1週間の投稿自粛、今後も思い付きで投稿したいと思います。

+ 続きを読む