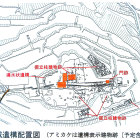

復興三重櫓は本丸南西隅土塁上に平成5年鉄骨構造黒漆塗り仕上げで再建、本丸大手本城御門の極楽橋(擬宝珠橋)は発掘調査成果で平成14年(2002年)木造復元しています。

漆黒の復興三重櫓が土塁上木立の中に立ち濠越しに眺めるビューポイントは最高です。

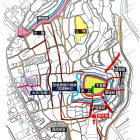

前日の新発田城復元御三階櫓、辰巳櫓を見学堪能し、越後一宮の弥彦神社参拝、弥彦山登頂で越後平野を見渡し、直江津に宿を取り朝食後家内と高田城初登城、車は本丸極楽橋の南側に城址公園駐車場が各所有り一番近い駐車場を利用。

高田城は堀氏改易後の慶長15年(1610年)家康の六男松平忠輝が75万石で入封、舅の伊達政宗が普請総奉行で天下普請で外様大名が参加させられ、約4ヶ月で完成した土の城本丸を中心に二の丸三の丸が取囲む輪郭式平城として有名です。しかし忠輝は大坂の陣で大坂城を欲する失言失態で家康、秀忠に疎まれ改易され流罪、ただ長生きし享年92歳で諏訪で没した。

以後は譜代大名が入れ替わり、榊原氏が7代続いて明治を迎える。

復元極楽橋を渡って本丸本城御門の枡形の大きさに驚愕、ここも土で作られて居る、復興三重櫓に登閣し一階二階の展示閲覧、三階の展望を楽しむ、本丸、二の丸を散策、濠も広く、城域も広く疲労困憊、ここは三大夜桜で有名です、混雑しますが桜の頃が一番の時期でしょう。

高田城三重櫓を堪能した後、近くに在る親鸞聖人開山「浄興寺」(新潟県上越市寺町2-6-45)を訪ねて参拝見学、訪ねた2年前に本堂の保存修復工事が完了し屋根の檜皮葺も新しく木組みも新しく綺麗でした。

同二泊三日の新潟県城廻り旅行を終えて、上信越道、長野道、中央道、東海環状、東名を通り浜松へ。

+ 続きを読む