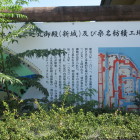

桑名城は徳川四天王のひとり、本多忠勝の居城です。本多氏が姫路城に移封されてからは代々松平氏が桑名藩主を務めました(15代藩主の定永の父は寛政の改革の老中松平定信(吉宗の孫))。忠勝の孫である忠刻と徳川家康の孫娘である千姫はこの城で結婚しています。現在は本丸・二之丸一帯が九華公園として整備されており、春は桜の名所として市民憩いの場になっています。蟠龍櫓が外観復元されています。ほかには三之丸の城壁が一部残っており、市内にある了順寺の山門は桑名城の城門を移築したものと伝えられています。また広重の浮世絵「東海道五十三次」の「桑名」に往時の城(蟠竜櫓含む)が描かれています。東海道海上交通の七里の渡し跡もすぐ近くにあります。

+ 続きを読む