「大友館」からの続きです。

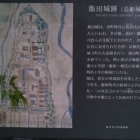

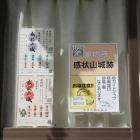

高崎山城は、古くは大友家2代目「大友義詮」により大友館の詰城として高崎山の山頂(標高628mの地)に築かれました。南北朝時代には菊池氏との合戦の舞台となったようです。

戸次川の合戦に敗れ大友館をも追われた宗麟の子「大友義統」は、いったんこの高崎山城へ逃げ込みます。そして、島津勢に囲まれますが、隙を見てさらに北の豊前院内の龍王城へ逃げました。豊前には、毛利輝元・黒田官兵衛を主力とする豊臣軍が南下中との知らせを受け、そこに助けを求めに行ったようです。

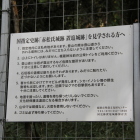

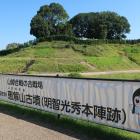

私は、高崎山城に登城しようと大分駅からバスに乗り「高崎山(うみたまご前)」のバス停で降りました。しかし垂直のように反り立った山頂を下から見上げて(写真①)、この崖のような急角度の斜面をいったいどこから登るのだろうか?(登れるかな?)と思いつつ案内所の人に聞いてみると、こちら側からは登れません。山の反対側の銭瓶峠(ぜにがめとうげ)に登山口があるので、そこから登って下さいとの事(ガ~ン! 山の反対側ですか?)。そしてそこまではバスはないとの事(さらにショック!! 私は泣く泣くタクシーを利用する事にしました。思わぬ出費 片道3,500円×2 )。

でもせっかくここまで来たので、その前に猿と仲良くなり慣れてから行く事にしました(写真②)。ここは野生の猿が自然と集まる「高崎山自然動物園」と水族館「うみたまご」があります。すごい猿の群れを間近で見る事ができました。私の股の下を平気で行ったり来たりする奴もいました(本当におまえは野生なのか? それとも私はなめられているのだろうか? でも食べ物を見ると人格(ではなく猿格)が変わるので要注意だそうです)。ボス猿は確かに恐いですが、子猿はとても可愛いですね!(写真③-⑦:よし!これで大丈夫!)

次は、銭瓶峠の登山口から高崎山城(山頂)を目指します。

+ 続きを読む