宿泊先ホテルの朝食前に、日本人形資料館駐車場(36.741557、138.382203)に駐車し、獣除けフェンス入口扉(36.742405、138.384354)から攻城しました。

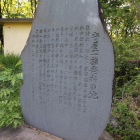

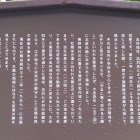

築城年代は定かではないようですが、 現在の規模に拡張されたのは永正年間(1504年〜1521年)頃に中野小館を築いた高梨政盛の時代といわれています。

鴨ヶ嶽城は中野市と下高井郡山ノ内町との間の鴨ヶ嶽山頂に築かれています。

鴨ヶ嶽城は鴨ヶ嶽山頂から南北に伸びる尾根に沿って曲輪が連なる連郭式山城です。

登城口から、しばらく登り七面山展望台と鴨ヶ嶽城址方面の分岐点を鴨ヶ嶽城址方面に進みます。

立派な堀切があります。

一郭で5~6人の登山客が景色を楽しんでました。

一郭から南へ一度降り、少し登った辺りが鴨ヶ嶽城に付随した鎌ヶ嶽城(城びと未登録 長野県須坂市)があるようですが、時間の都合で行きませんでした。

攻城時間は75分くらいでした。次の攻城先=六川陣屋(城びと未登録 長野県小布施町)に向かう前にホテルに戻って朝食をとります。

+ 続きを読む