引越前の近所の城巡り。その1つとして訪ねた静岡県裾野市の千福城。

愛鷹山東麓の、葛山氏が拠点とした東西に細長い扇状地の入口。その南側の尾根先から飛び出た比高40mほどの丘陵に築かれた城で、東から南に掛けては平山川、西は佐野川が天然の要害。

拠点を守るだけでなく、足柄道(矢倉沢往還)の監視も兼ねていたでしょうか。

築城時期は不明ですが戦国期の城で、城主は葛山氏と、その家臣の御宿氏。

御宿政友は大阪の陣で豊臣方につき、家康が警戒したほどの武将だったとのこと。

現在は居館跡と伝わる場所に普明寺が建ち、高速道路で損失した一部以外は、竪堀などの遺構が残り遊歩道が整備されている城跡。

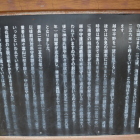

訪問時は普明寺本堂の左から入城し、北曲輪から東南方面へ。(案内図の遊歩道位置は一部相違あり)

城びと未登録のため期待していませんでしたが、最初から立派な竪堀のお出迎え。更に北曲輪は3条の畝状竪堀群を備え、それは静岡東部、もしかすると神奈川を含めてもNo.1クラスでは?

竪堀以外は特に魅力的な仕掛けはないものの、土塁のような曲輪に囲まれた本曲輪は興国寺城タイプかなとか、帯曲輪は横堀があったのではないかと勝手に想像しつつ、滞在時間は2時間越え。

初めての畝状竪堀群に気持ちが高まった千福城が、私の城郭巡りの146城目でした。

+ 続きを読む