今年9月18日の官報告示で坂本城跡が国指定史跡になったことをお知らせしましたが、昨日、これを受けて、大津市文化財保護課と地元自治会との共催で、表題の説明会が開催されました。説明者の岡田さんから、いつもの軽快な調子の説明を聞くことができました。

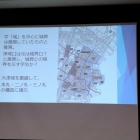

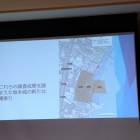

三ノ丸堀発見から、異例の速さで、国指定史跡になったことについて、現地説明会に約2000人もの参加者があったこと(通常の現場説明会は数百人)や民間企業が宅地造成を止めて保存することにしたこと、さらに、このことを日本城郭協会が特別表彰したことなどが大きく貢献したと述べられました。また、昭和54年に本丸跡が発見された際にも国指定史跡を目指したが、全体像が不明であることなどから、指定が得られなかった経緯があり、今回の三ノ丸南西隅の堀が見つかったことで、これをクリアすることができたのだと。今回の史跡指定は本丸と発掘された部分の三ノ丸堀です。ちなみに、本丸跡には民間企業の建物があるが、地下の遺構を傷つけないよう、十分に盛り土をしたうえで建てられているとのこと。

気になる今後ですが、有識者を交えて、マスタープランである保存活用計画をR8年度から二年かけて策定すると。(そのスピード感はどーなんでしょうとは思いますが(あ))。石垣を見せるのか否か。見せるとなれば、覆い屋や排水設備が必要で維持費もかかる。最近はVRという手もあるとも。一方、2年の策定期間に何もしないのもだめだと思うので、記念シンポジウム、ブラタモリ風の史跡ツアー、リーフレットの作成をやりたいと。

岡田さんの説明と質疑応答の後、坂本城を考える会会長と明智光秀顕彰会長(西教寺住職)が活動報告や目指すところなどの説明をされました。

大津市広報に本年度補正予算の説明があり、さらに詳しい電子版を見ることができます。「坂本城予算 三ノ丸跡の公有化」と項目が露わになっていて、約152百万円が計上されています。これだけかけるのだから地元民にも愛されるような活用をしないとね。

+ 続きを読む