日帰り甲州路城探訪の2城目、湯村山城をゆっくり探訪し北西に約11~12kmの日ノ出城を目指す、国道141号線を進行し。能見堂交差点を右折し県道616号線へ、塩川を渡る橋より断崖が見える、次に行く新府城の七里岩断崖を彷彿させる、この上に中央道に分断された日ノ出城(砦)が在る。

駐車場は県道616号線を登り中央道の架橋を潜り300m程の所に神明神社があり、境内へのチェーンが降ろされて居たので境内に駐車させて頂いた。(35°44'09"N 138°27'31"E H=430m)

神明神社境内から集落へ入り「日之出城跡」の案内指示板がありそれに従い西方向に登りブドウ畑に出ると、案内指示板があるが薄くなり見ずらい、農道の3交差点の南側を通り、神社より約400mで高速道沿いの道、南に目をやると皆さんの写真で見たような石碑の有るエリアが見える、初登城到着です。

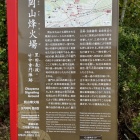

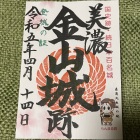

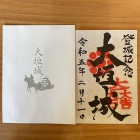

石碑の有る小公園には黒御影石の「日之出城跡碑」、日之出城跡想像略図、アルミ製の薄く消えかけた日ノ出城案内板と日ノ出城跡?標柱がある。現地では日之出城跡と日ノ出城跡の名称併用の様子。

中央道に架かる橋には「砦橋」の名板が付き、渡って南エリアへ、富士山がよく見える、南端には土盛りがあり想像略図の南望楼の跡かな?、西に南アルプスの山並みが見える。

歴史は韮崎市教育委員会設置の文字が薄くなった案内板をよくよく見ると。

室町時代の初め応永・永享年間(1394~1433年)に武田信長に日一揆が属し武田氏再興の拠点とし活躍、逸見・跡部両氏に輪宝一揆が与し抗争を繰り返し、永享5年(1433年)荒川原で両者激戦し、武田氏側は大敗総崩れ、以来廃城に本能寺の変後、北条氏が甲斐に侵攻により徳川氏が備えとして城跡を修築し新府城の南の砦とした。

天正壬午の乱以後には廃城と成った模様。

石碑、案内板以外はブドウ畑、畑、中央道に分断されて遺構らしきものは見当たらない、塩川に架かる橋辺りから日ノ出城跡の南断崖を撮影したかったのですが前後に路駐するエリアが無く、惜しくも断念しました。

情報とガイドは、古城盛衰記さん、余湖図コレクションさん、皆さんの投稿、グーグルマップに依ります。

+ 続きを読む