前日まで開催していた桜まつりの後片付けの真っ只中に登城。お仕事中、お邪魔致します・・

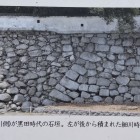

博物館になっている模擬天守の横には現存太鼓堂(隅櫓)がある。そして涌谷城最大の見どころは、この隅櫓の下に少し残っている石垣!反り立った石垣に隅櫓、そして隅櫓の屋根には可愛らしい鯱と青空。今日イチのベストショットである。満足満足〜

ランチは登米にある道の駅で、名物の油麩丼(油麩を甘辛く煮て卵とじしたもの)とハット汁(かつお節出汁に薄く伸ばしたすいとん)を頂いた。なんて落ち着く味。日本人はみんな大好きでしょう。こちらも満足満足〜

+ 続きを読む