18きっぷ2回目は烏山城(栃木県)へGO!のつもりで出かけたのですが、1本目の私鉄乗車中にきっぷを持って出るのを忘れたことに気づき……。

ただでさえ5回分使い切れるか微妙なところ、JR新宿⇔烏山往復5,000円超の自腹(追加出費)は痛すぎるので、池袋から東武線で行ける花園城に行き先変更しました。烏山城に備えてトレッキングシューズを履いていたので装備も問題ありません。

寄居町下車。鉢形城は駅の反対側です。

Googlemapを見ながら歩いていると途中の正龍寺に「北条氏邦の墓」と「大福御前自刃の地記念碑」の史跡が示されていたので寄ってみました。鉢形城開城の陰にこのような悲しいできごとがあったのかと、初めて知る逸話に、18きっぷ忘れてよかったのかもしれないという気持ちになりました。

藤田善導寺にも寄って、諏訪神社花園城登り口へ。おみやげボックスの地図・縄張り図をいただき、諏訪神社右の登城口から登りました。

カサカサの枯葉が積もる登城路を竪堀を鑑賞しながら登っていきます。途中からロープがあって助かりました。なかったら滑って転んで大変そう。

堀切3に到着し右手の三郭へ。東の曲輪(四郭)にも降りられそうでしたがやっぱり滑りそうなのでやめて二郭へ。……ですが、そう簡単には上がらせてもらえません。写真⑤のように手すりを設置してくださっているのですが、そこまで手が届かない!私がもう少し背が高くて手足も長かったら届くのに(´;ω;`)

ここで無念の敗退かと諦めかけたのですが、特に危険な場所ではないし、あと一歩進んで木の根っこに助けてもらえばきっと行ける!がんばって登りました。ふうっ……。

堀切4から本郭へも狭い崖で、welcome感ゼロ。大勢で攻めても渋滞発生になりそうなところばかりです。

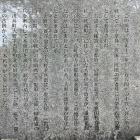

本郭は上下2段に削平されていて、最後まで魅せてくれます。ありがたいことに立派な石碑がありました。ここまで運ぶのたいへんだっただろうな。

ゴールインの感動に暫し浸って下山開始。来た道を引き返すのではなく堀切5から下りました。ここの堀切も大きくてかっこよかったです。そしてやっぱりロープが頼りです。下山用の案内を設置してくださっているおかげで分岐トラップを楽しみ、竪堀鑑賞しながら下りられました。

下山途中で登ってきた道と合流しました。石積みのしっかり残る一画を見て、最後の下りです。

と、そこへ下から登ってこられる方の姿が!まさかこんなところに人がいるなんて思っていないでしょうから、びっくりさせてしまわないようにこちらからご挨拶し、少しお話しました。前回は雨で登りきれなかったのでリベンジに来られたとのこと。諦められないその気持ち、一周してよくわかりました。

諏訪神社に戻って終了です。

花園城は個人の方所有のお城だそうです。真新しい案内や頑丈なロープ、手作りのおみやげ(縄張り図)ボックス、整備等も有志の方のご尽力によるものと思います。ありがとうございます。

18きっぷを家に忘れるというミスが発端ですが、素晴らしいお城に行けてよかったです。

この日行けなかった烏山城は、日を改めて行ってきました。

+ 続きを読む