宿泊先のホテルの朝食前に、石弾城(城びと未登録 兵庫県加古川市)➡加古川城➡神吉城を攻城しました。

石弾城(城びと未登録 兵庫県加古川市)から徒歩15分くらいで、称名寺入口付近(34.768278、134.8310973)に着きました。

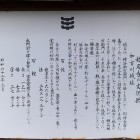

築城年代は定かではないようですが、鎌倉時代に加須屋氏(糟谷)によって築かれたと云われて、播磨守護代である糟屋氏代々の居城でした。

糟谷氏は相模国大住郡糟屋荘発祥で藤原氏の末裔のようで、1184年(寿永3年・元暦元年)源頼朝に属して平氏討伐に功を挙げた有李が、播磨国印東郡南条郷を得たことに始まるそうです。

加古川城は播磨守護代である糟屋氏代々の居城で、「賤ヶ岳七本槍」に数えられた糟谷武則の居城でした

1577年(天正5年)には羽柴秀吉を中心に毛利氏討伐の軍議がこの城で開かれました(加古川評定)。

このとき三木城主・別所長治の代理で出席した別所吉親が秀吉と不仲となり、三木合戦の原因となったそうです。

この三木城合戦で糟谷氏は別所方と羽柴方に別れて、羽柴方についた糟谷武則は後の賤ヶ岳合戦で七本槍の一人と数えられ、加古川城を居城として35,000石を領したが、関ヶ原合戦で西軍に属したため改易となりまし。

現在城址は称名寺の境内となっているようですが、朝早い為、山門は閉まってました。。

山門の屋根に高砂神社でも見た屋根に鬼がいました。それと山門前の砂地になぜ瓦の破片があるか謎です?

攻城時間は5分くらいでした。次の攻城先=神吉城に行く為、加古川駅から電車で宝殿駅に向かいました。

+ 続きを読む