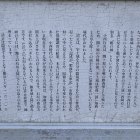

GW遠征の一番の楽しみは,葛尾城散策でした。雨男ゆえに,雨を心配しておりましたが,猛暑に見舞われました…<苦笑>。

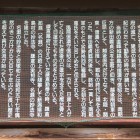

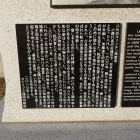

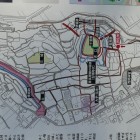

往路は,坂城神社登城口から,徒歩約55分で山頂部到着。東屋にノートがあったので記帳。そして,北側尾根に向かって散策開始。大小6~7本(たぶん)の堀切を経て,石垣にたどり着きました。見どころは,この石垣だと思います。

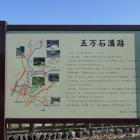

東屋に戻り小休憩。復路は,西側尾根を伝い,徒歩約55分で磯部口登城口へと。坂城神社ルートに比べると「ワイルド」です。途中に岩崎城があるハズだったのですが,とくにパネルも碑もなく,確定に至りませんでした。ただ,この堀跡と土塁は間違いないだろうというポイントは撮影しました。それなりに楽しめた西側尾根ですが,夏場や雨天時はお勧めできません。

+ 続きを読む