【小木江城】

<駐車場他>道の駅立田ふれあいの里に駐車しました。城跡碑がある富岡神社内にも1台くらいなら駐車できそうです。

<交通手段>車

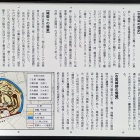

<感想>日帰り木曾三川ちょこ城南下の旅7城目。小木江城は古木江城ともいい、1567年頃に伊勢長島の一向一揆の抑えと攻略の拠点として織田信長の弟の織田信興よって築城されたとされます。1570年に石山本願寺と信長の戦いが本格化すると長島の一向一揆も蜂起して古木江城を襲撃します。織田軍は後詰めの援軍が出せずに古木江城は落城、織田信興は落命します。城もその時廃城となったようです。

現地に遺構は残っていないようで富岡神社に石碑と説明板があります。しかしながら瀬戸川から見た雰囲気は城跡感が残っています。

<満足度>◆◇◇

+ 続きを読む