出張2日目は早起きして上野東照宮と寛永寺に向かいました。

まずは不忍池辯天堂へ。天海大僧正が琵琶湖竹生島の宝厳寺に見立てて建立したもので、辯天堂の隣には、豊臣秀吉護持の大黒天を祀ったとされる大黒天堂も建てられています。また、弁才天が祀られているだけに琵琶や琴の碑があるのはわかるんですが、ふぐ供養塔、スッポン感謝の塔、鳥塚、魚塚、包丁塚、糸塚、暦塚、めがね之碑まであるようで何でもありの様相でした。

不忍池から上野公園へ。「上野の山」と云われるとおり、不忍池側から見た上野公園は結構な丘陵の上にあります。坂を上ったところの清水観音堂は天海が京都の清水寺に見立てて建立したもので、寛永寺の貴重な江戸中期からの現存建造物です。また、清水観音堂の少し東には天海僧正毛髪塔が建てられています。

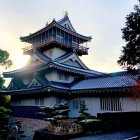

続いて上野東照宮に向かいましたが、水舎門から五重塔の前までは行けるものの、開門時間前のためその先には進めず、やむなく引き返して、噴水広場へ。かつて上野の山は全山が寛永寺の境内地で、現在の噴水広場にあたる竹の台に根本中堂が建てられていました。跡地には説明板と歌川広重の東都名所上野東叡山全図に描かれた根本中堂の銅板レリーフが設置されています。そして噴水広場からさらに北に進んで、現在の寛永寺にも行ってみましたが、これまた開門時間前のため、徳川将軍家の墓所は見学できず…。上野東照宮と寛永寺を訪れるために上野に宿を取ったというのに…まったく何をやってんだか(下調べ不足)。

ただ、上野公園をぶらぶら歩いていて、東京大学の赤門と並び称されるという黒門(旧因州池田屋敷表門)に遭遇したり、幕末に彰義隊が寛永寺に立て籠もったのは、徳川将軍家の菩提寺というだけでなく上野の山の地形を活かす意味もあったのかな? とか、かの有名な西郷隆盛像は彰義隊の墓の近くに建てられているんだなぁ、とか歩いてみることでいろんな気付きが得られたのがせめてもの収穫でした。

さて、宿に戻って朝食を摂りチェックアウト。仕事と城めぐりに必要な手荷物以外は東京駅のコインロッカーに預けて江戸城に向かいます(続く)。

+ 続きを読む