福井城を訪問しました。福井駅からお城入口の御本城橋まで徒歩で約5分で着けます。このお城は街中のお城で、訪問し易いです。

最初に内堀と石垣の立派さに圧倒されますね。さすがに、結城秀康公が天下普請で築いたお城です。

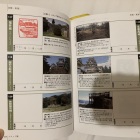

本丸内部は県庁があり、時代は異なりますが、街の中心地の役割を持っているようです。

その他の見どころは、再建された御廊下橋と山里口御門、それに天守跡です。特に天守台は切込接の石垣で、天守が残っていれば荘厳でしょう。

夜間は内堀の石垣がライトアップされますので、散歩がてら寄るのも良いと思います。

なお、福井城は現在、坤櫓復元プロジェクトが実施されており、訪問時お堀の一部の水抜きがされていました。水面下の石垣が見えるのはこの時期だけです。

福井城跡内には建物の遺構はありませんが、自動車で10分程度の瑞源寺には本丸御殿の遺構があります。都合がつけば、立ち寄ってみるのも良いと思います。

+ 続きを読む